|

|

2018年12月,年仅30岁的加拿大最大比特币交易所Quadriga CX创始人杰拉尔德·科顿,在印度因克罗恩病的并发症去世。由于该交易所的密钥只有科顿一人掌握,导致法币7000万加元、加密货币资产1.8亿加元都被“锁死”,11.5万名无法提现的用户陷入恐慌。到目前为止,交易所没能追回任何损失的资金。投资人转眼之间变成梦想一夜暴富的“韭菜”。

在国内,虽然银保监会、网信办、公安部等单位不断对虚拟货币的集资提出警示。但仍有非常多的投资人对区块链、虚拟货币的投资趋之若鹜。大多数关于区块链涉及法律的讨论,也都集中在金融监管问题上,与投资人自身利益并没太多分析。本文并不对技术本身采取任何预设立场,而是从几点投资者需要思考的法律角度,来分析虚拟货币的几个问题,供读者谨慎参考。

区块链与ICOs不应画上等号

首先我需要先声明的是:对区块链的技术改革,笔者抱持高度正面的态度。

区块链的核心在其突破性的“分布式账本技术,DLT”,基于系统算法,允许直接接口而无需中介机构。DLT的发展将改变个人和公司的交易方式。DLT这样的技术可以应用的层面很广,技术一旦成熟后,将在许多层面都大量降低交易成本。智能合约可在某些预定点(譬如合法所有权的转让)发生时自动完成,为交易增加了确定性。

但是就好像拿CRS当借口卖护照一样,这几年全球(包含中国)区块链应用,绝大部分都是以加密货币和初始货币发行(ICOs),摇身成为企业圈钱的主流模式。据统计至2018年4月,加密货币市场总募集资本就已超过4000亿美元。

任何创新技术日后会成为黑马还是泡沫,本就是见仁见智的问题,但从4000亿美元的投资规模,就代表全球许多投资人已对区块链相关产品投下肯定票。市场持续以ICO代币形式融资,并提出使用代币和区块链技术来改变娱乐、教育、不动产所有权,甚至眼镜等日常用品领域的现有产品服务概念。部分对冲基金甚至开始设立专门的基金,或将现有投资组合的一部分转配投资虚拟货币。

包含国内背景的一些大型机构,也开始投资区块链驱动的交易平台、直接发币或提出系统概念(系统是否真的完成则是另外的故事)。甚至部分P2P背景的香港上市壳公司发布财报上,堂而皇之的将“区块链业务”作为当年主要收入。 区块链与虚拟货币在市场上似乎已经被错误的画上等号。那这些投资有什么问题呢?

以“区块链”为名进行实质诈欺

首先,货币价值需要有对价关系,而不是拍脑袋喊出来的。加密货币将在多大程度上取代现有的法定货币,本身就还是在初期摸索阶段。虽然比特币和以太币等蓬勃发展,使最初的买家(至少账面上)更加富有,但新发行的加密货币数量多如牛毛,很大一部分变成一文不值的“空气币”的原因,是因为只有当ICOs所链接的区块链同时被创建并具有商业需求时,这些币才会有价值。

许多在亚洲发行的ICOs, 常使用“投资换取虚拟货币(而不是股权)”的模式,发币的主体结构多是以新加坡设立的基金会作为控股公司来持有发币公司。从表面来看持股的基金会没有股本、也没有股东,但是可以设立受益人。

笔者认为用“币取代股权”这种表面看起来很聪明的持股方式,募资者可能对于法律有错误的解读:投资人投出资金,如果换回的只是虚拟货币而不是股权,那么当这些笔无法兑换的时候,投资人投资的标的就不是“股权投资”,而是集资行为,那么这样的集资是否合法,各国都有相关的法律标准。

其次,从新加坡对“基金会”结构的法律细节来看,对募资公司妄想的“风险隔离”可说是毫无实际效果。而最重要的是:投资人若稍微冷静想想,发行人为何如此设计的意图,到底是保护投资人还是保护自己免除责任,就会对于坊间呼喊投资倍数收益的说法审慎考虑一下了。

另外投资人可以观察:与整个资本市场相比,ICOs融资非常简单,寻求融资的白皮书远没有传统招股说明书那么详细,也往往不受任何监管义务的约束。那么企业很容易拿“区块链概念”其作为一种可带来高度吸引力的招揽手段。这些风险是谁会来兜底?

亚洲许多大多以金融集团、控股公司、乃至于基金会为名,其大多将交易平台放在境外,甚至透过类似P2P一样庞氏骗局传销(传销币),编造故事操纵价格,乃至于销售虚拟货币挖矿机等各种套路,其目标就是一个:给你富人梦,骗你所有钱。

反洗钱合规

区块链技术的匿名化方法在IT界的确完全可行,这在实践中最典型的就是匿名比特币和以太坊交易。而以匿名为主要目的进行的交易背景,则不可避免的以暗网、毒品、洗钱为主。

但是,全球(包含中国)的反洗钱(AML)条例,通常要求机构调查并保存客户身份和交易记录。而且加上CRS/FATCA等全球税务信息透明的趋势,各国监管对受控外国企业、最终受益人、控制人等规定都不断强化。那么虚拟货币在全球反洗钱的监管上,日后必然会纳入“穿透”。

反过来看,区块链强调的“维护数据完整性,确保数据安全,避免中间机构”的核心。恰恰是区块链的完整和“多重存储”的交易历史记录,没有大多数参与者的一致同意,这些交易历史无法被删除。

那么,当区块链交易不仅涉及加密货币或代币,而且涉及真实世界的资产(如商品和货币)时,理论上区块链这种用“数字轨迹”替换纸质轨迹的能力,本身就可积累足够的用户信息,并将其真实身份联系起来。一旦监管法案推出,所谓藏匿的功能还能存在多少,就是个很大的问号。那么以“保密”作为宣传的优势也就不存在了。

监管逻辑的冲突

公共区块链的“分布式账本”与传统以“信息集中”为主的监管模式相抵触。这是因为区块链本质上是一个共享系统,其中涉及的哪些活动应该被监管、如何监管以及由谁监管的问题,在传统监管的分工(特别类似国内的分业监管)都有执行上的实际问题。即使是采取伞型分业监管,对区块链各种第三方服务提供商如何充分监督,规则和政策到目前也仍然处于原始与逻辑冲突。

举个例子。依照欧盟于2018年五月开始实施的《通用数据保护条例(General Data Protection Regulations)》(“GDPR”)。其中一个主轴原则就是“在没有法律依据的情况下处理个人数据是不被允许的”。也就是说:“同意”是处理数据的法律基础。

GDPR的适用范围具有跨地域性,任何收集、传输、保留或处理涉及到欧盟所有成员国内的个人信息的机构组织,都受该条例的约束。即使一个主体不属于欧盟成员国的公司,只要是为了向欧盟境内可识别的自然人提供商品和服务而收集、处理他们的信息,或是为了监控欧盟境内可识别的自然人的活动而收集、处理他们的信息,就受到GDPR的管辖。

大多数当前的虚拟货币涉及交易,这些交易需要交易方的具体信息,至少包括其唯一的账户信息。尽管区块链加密技术使得个人可以通过各种匿名技术重新识别。这些信息仍然属于个人数据。

如果虚拟货币要符合GDPR原则,那么隐私监管等问题,就可能影响甚至颠覆区块链的固有结构。如果不符合,那么虚拟货币如何能合法合规的广为推行,则就成为一个未定变数。

其次,目前对于交易所的监管也同样仍处于摸索阶段。以QuadrigaCX为例。这家公司在近一年资金状况非常糟糕,用户无法提现的问题持续了一年多。直到加拿大帝国商业银行主动发现该公司多笔交易中的6700万美元被不当转移到其合作的第三方支付公司及其负责人的个人账户中(读者是否感觉似曾相识?)。CIBC开始调查并冻结该交易所2600万美元资产。

这等于是传统金融机构依照传统监管原则下,才能做出对消费者的保护行为。虚拟货币交易所的运作凭什么避开监管?无法监管的获利者到底是这些虚拟货币公司还是投资者?

当然,随着技术发展出增强区块链隐私是绝对可能的,但区块链投资者和用户都不应将免除法律隐私合规性视为理所当然。

安全与公众利益

理论上,原本对大型集中中介机构的黑客攻击在区块链上应该几乎无法实现。因为若想侵入某个特定的区块,黑客不仅需要侵入该特定区块,而且还需要追溯到该链的整个历史,并且他们需要同时在网络中的每个分类账上进行攻击。

但实际上区块链安全不断受到技术挑战,譬如在2014年东京的全球最大比特币交易所Mt. Gox成为黑客攻击的受害者,就损失4亿美元左右,目前已经破产。

为了确保安全,任何想要转账比特币的用户都需要一个服务器上的虚拟钱包,所谓“热钱包”是用来进行实时交易的,冷钱包则指不联网、离线存储资金的空间。譬如Binance、Coinbase等大型数字资产交易所通常会将大部分资金存放在冷库中,以防止黑客攻击和其他安全漏洞,但为了确保交易所在“最不可能的情况下”仍能提取资金,通常会采取多签名系统的形式。

但前面Quadriga CX的案例。该公司设计成CEO自己来全权负责监管这些资金,团队中的其他人根本没机会接触到密钥。姑且不管这样的设计有没有违反监管,从表面上看来,这种做法并没有什么破绽,直到科顿意外死亡问题才不断出现。

由于没有具体监管,QuadrigaCX只有在2019年一月向其客户发送了电子邮件,表示正在“缓慢”地处理积压已久的提款请求,并设置了每日提款限额,“积极致力于存入和分配资金”。随后新董事决定投票“暂停平台运作”,并在二月任命安永会计事务所作为独立的第三方监督其业务。并表示如果该交易所被起诉,则交易平台价值可能降低。这种态度和跑路的P2P似乎有异曲同工之妙,那么公众利益到底谁能保护?

区块链发展应为多角度

金融稳定与消费者保护是全球监管机构的关键目标,近年来金融业被不断更新的金融技术(FinTech)改造创新,面对区块链技术对于金融监管风险的挑战,各国政府、行业和监管机构合作导入防止欺诈、盗窃和洗钱的技术。期望将虚拟货币交易所和区块链本身等关键参与者纳入许可和监督。

例如直布罗陀成立区块链创新中心等单位,希望成为提供消费者保护水平的虚拟货币司法管辖区,服务如直布罗陀的博彩业(英国80%的在线博彩都使用直布罗陀许可的博彩公司),及帮助ICOS成为上市公司。虽然在这些全面性的合规细节发展仍在萌芽阶段,但是在技术发展的势头上,法律跟进的速度不会太慢。

大量的虚拟货币势必将经过一系列的规则修正而淘汰。法律风险整合结果必然导致大量毫无价值的“币”淘汰消失,取而代之的是区块链在不同层面应用的完善新市场。

其实,从虚拟货币到智能合约,再到完全自动化的支付清算和结算系统。区块链网络理论上可在不需要任何中央管理员的情况下安全运行,而且该技术几乎可以适用于每种类型的交易。区块链都有作为现有流程替代品的机会。

譬如泽西岛成立Digital Jersey,其“digial sandbox数字沙盒”孵化器,就除了虚拟货币交换的探讨外,更广泛地涉猎区块链在农业、天气等综合应用上。而我们平常遇到的综合专业咨询、金融业的客户尽职调查(KYC)以识别新客户流程,甚至如国际贸易中繁杂的各种合约等等,这些原本在生活中充斥的透过手工、劳动密集型和纸质等流程,或者需要以安全的方式传输、存储敏感信息的工作,都可以发现区块链发展的无限可能。

-END- |

|

#净网2019# 网警小课堂之民族资产解冻类骗

#净网2019# 网警小课堂之民族资产解冻类骗

“粮·安” 护你我 | 谨防电信诈骗,筑牢权

“粮·安” 护你我 | 谨防电信诈骗,筑牢权

警惕伸向未成年人的电诈“黑手”

警惕伸向未成年人的电诈“黑手”

【防范电诈】母亲节 “温情陷阱”:当心个人

【防范电诈】母亲节 “温情陷阱”:当心个人

友友们帮我看看工作

友友们帮我看看工作

中国北派传销女王君芳骗子,王军妹传销女

中国北派传销女王君芳骗子,王军妹传销女

震惊马桶粉丝的恶行

震惊马桶粉丝的恶行

传销套路,情感邀约1040阳光工程,五阶三进

传销套路,情感邀约1040阳光工程,五阶三进

冒充知名企业虚构项目!诈骗!警惕这12个项

冒充知名企业虚构项目!诈骗!警惕这12个项

西安灞桥“连锁经营”传销骗局:让我们背负

西安灞桥“连锁经营”传销骗局:让我们背负

老挝外贸银行揭秘电诈分子如何伪装BCEL工作

老挝外贸银行揭秘电诈分子如何伪装BCEL工作

泰国电诈团伙在柬覆灭!43人落网,2人竟是通

泰国电诈团伙在柬覆灭!43人落网,2人竟是通

大快人心!法院依法判处一起涉境外电信诈骗

大快人心!法院依法判处一起涉境外电信诈骗

您了解“电信诈骗”吗?

您了解“电信诈骗”吗?

警方发布1-4月反诈数据,这十类电信诈骗最高

警方发布1-4月反诈数据,这十类电信诈骗最高

【防电信诈骗】震惊!随手帮了个忙咋就成了

【防电信诈骗】震惊!随手帮了个忙咋就成了

密山:冒充亲友借款电信诈骗,犯罪嫌疑人伍某

密山:冒充亲友借款电信诈骗,犯罪嫌疑人伍某

认识和防范电信诈骗小贴士

认识和防范电信诈骗小贴士

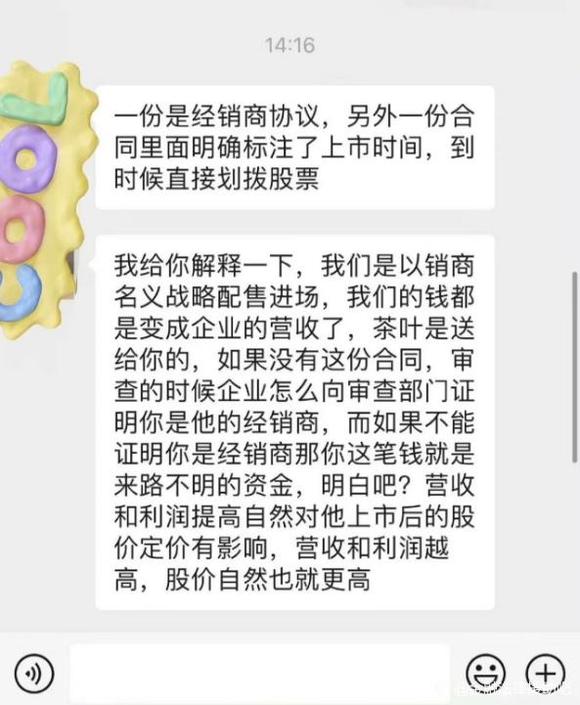

福建闽东红茶业科技买茶叶认购原始股并购上

福建闽东红茶业科技买茶叶认购原始股并购上

【商院青年大讲堂·第108期】“警惕电信诈

【商院青年大讲堂·第108期】“警惕电信诈

应急广播动态丨“冒充公检法”电信诈骗

应急广播动态丨“冒充公检法”电信诈骗

【反诈宣传】2025 最全“电诈工具人”常见

【反诈宣传】2025 最全“电诈工具人”常见