|

查看: 1182|回复: 0

|

一审判决引发疑虑:拐骗与拐卖,量刑差异背后的社会责任[复制链接] |

【反传销】“坚决抵制传销” ——大学生反

【反传销】“坚决抵制传销” ——大学生反

从日赚千元到血本无归!小心传销陷阱...

从日赚千元到血本无归!小心传销陷阱...

株洲警方破获特大网络传销案

株洲警方破获特大网络传销案

请各位大佬帮忙看看这靠谱吗?

请各位大佬帮忙看看这靠谱吗?

急求!老爸想抵押房子投资怎么办

急求!老爸想抵押房子投资怎么办

农行大亚湾支行网点成功拦截两起电信诈骗

农行大亚湾支行网点成功拦截两起电信诈骗

【普法宣传】防范电信诈骗,保障辖区安全

【普法宣传】防范电信诈骗,保障辖区安全

【防诈筑墙】公安部发布最全电信诈骗方式

【防诈筑墙】公安部发布最全电信诈骗方式

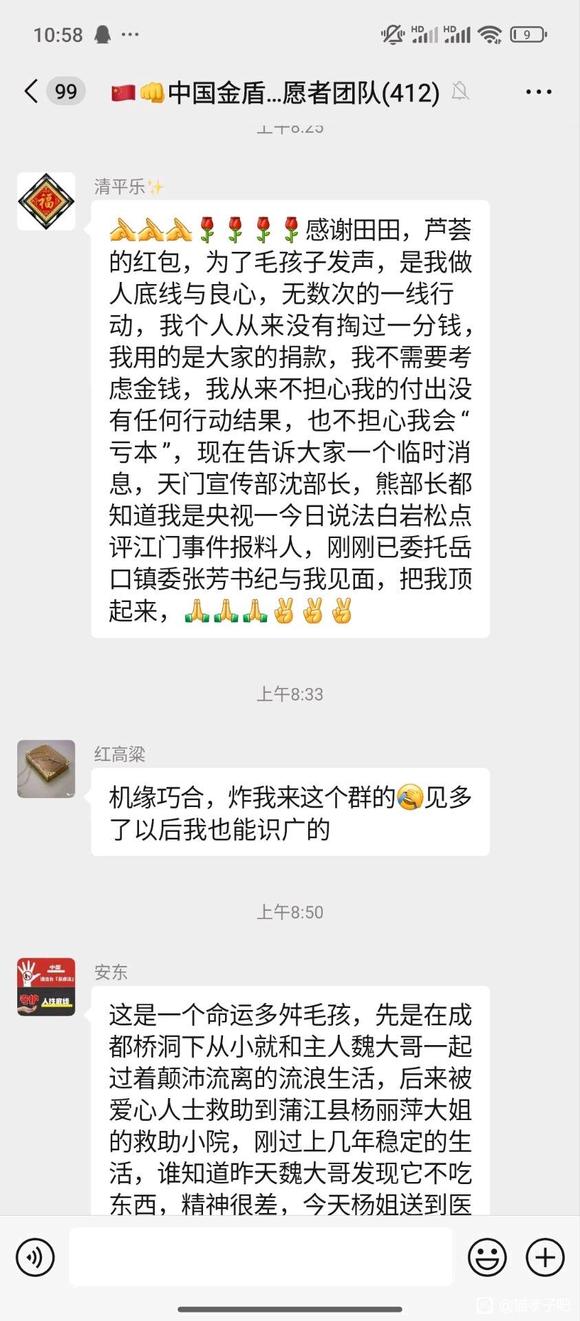

极端动保的传销洗脑是很成功的,到处欠债的

极端动保的传销洗脑是很成功的,到处欠债的

心疼!12 万现金因电诈 “埋包解冻” 骗局被

心疼!12 万现金因电诈 “埋包解冻” 骗局被

警惕!2025 年电信诈骗典型案例全解析

警惕!2025 年电信诈骗典型案例全解析

防范电信诈骗 | 收到这类短信,速删!

防范电信诈骗 | 收到这类短信,速删!

跨省追缴显担当--柘皋派出所破获电诈案,为

跨省追缴显担当--柘皋派出所破获电诈案,为

【防范电诈】收到这类短信,速删!

【防范电诈】收到这类短信,速删!

电信诈骗||领导添加好友称需要转账,承诺事

电信诈骗||领导添加好友称需要转账,承诺事

支持外打击传销。

支持外打击传销。

预防电信诈骗讲座|筑牢反诈防线·守护青春

预防电信诈骗讲座|筑牢反诈防线·守护青春

全民反诈|瓦石峡镇牧业村开展防范电信诈骗

全民反诈|瓦石峡镇牧业村开展防范电信诈骗

反诈宣传·电信诈骗套路多 常见罪名有哪些

反诈宣传·电信诈骗套路多 常见罪名有哪些

紧急提醒!乌海已出现!警惕“医保”电信诈骗

紧急提醒!乌海已出现!警惕“医保”电信诈骗

防诈课堂 | 电诈盯上大学生,如何让电诈 “

防诈课堂 | 电诈盯上大学生,如何让电诈 “

防范电信诈骗,提升反诈意识——上海杨浦区

防范电信诈骗,提升反诈意识——上海杨浦区

【普法宣传】警惕非法集资 守护家庭幸福

【普法宣传】警惕非法集资 守护家庭幸福

无一例外!都是坑人的!警惕这15个项目涉嫌

无一例外!都是坑人的!警惕这15个项目涉嫌

鄂州“连锁经营”传销骗局:我的惨痛经历与

鄂州“连锁经营”传销骗局:我的惨痛经历与

Copyright © 2001-2023 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by X3.4( 蜀ICP备14017371号-1 )