|

查看: 119|回复: 0

|

今日释法: “保健品骗局”的罪与非罪[复制链接] |

友友们帮我看看工作

友友们帮我看看工作

中国北派传销女王君芳骗子,王军妹传销女

中国北派传销女王君芳骗子,王军妹传销女

震惊马桶粉丝的恶行

震惊马桶粉丝的恶行

传销套路,情感邀约1040阳光工程,五阶三进

传销套路,情感邀约1040阳光工程,五阶三进

冒充知名企业虚构项目!诈骗!警惕这12个项

冒充知名企业虚构项目!诈骗!警惕这12个项

西安灞桥“连锁经营”传销骗局:让我们背负

西安灞桥“连锁经营”传销骗局:让我们背负

老挝外贸银行揭秘电诈分子如何伪装BCEL工作

老挝外贸银行揭秘电诈分子如何伪装BCEL工作

泰国电诈团伙在柬覆灭!43人落网,2人竟是通

泰国电诈团伙在柬覆灭!43人落网,2人竟是通

大快人心!法院依法判处一起涉境外电信诈骗

大快人心!法院依法判处一起涉境外电信诈骗

您了解“电信诈骗”吗?

您了解“电信诈骗”吗?

警方发布1-4月反诈数据,这十类电信诈骗最高

警方发布1-4月反诈数据,这十类电信诈骗最高

【防电信诈骗】震惊!随手帮了个忙咋就成了

【防电信诈骗】震惊!随手帮了个忙咋就成了

密山:冒充亲友借款电信诈骗,犯罪嫌疑人伍某

密山:冒充亲友借款电信诈骗,犯罪嫌疑人伍某

认识和防范电信诈骗小贴士

认识和防范电信诈骗小贴士

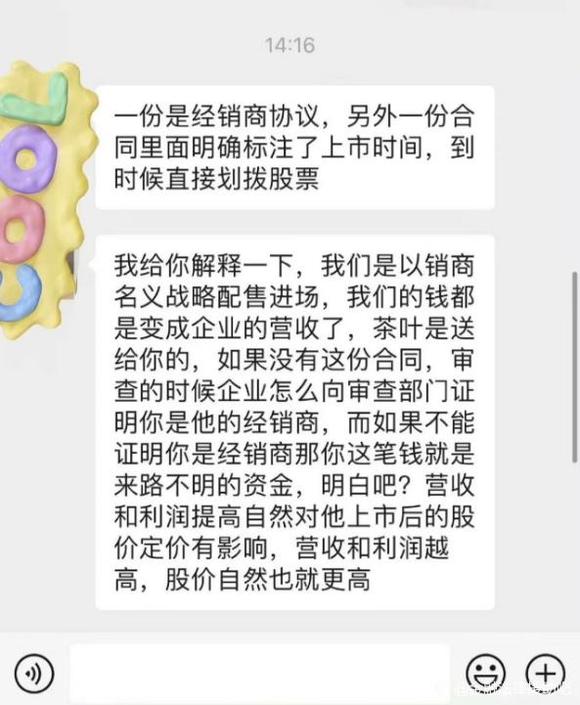

福建闽东红茶业科技买茶叶认购原始股并购上

福建闽东红茶业科技买茶叶认购原始股并购上

【商院青年大讲堂·第108期】“警惕电信诈

【商院青年大讲堂·第108期】“警惕电信诈

应急广播动态丨“冒充公检法”电信诈骗

应急广播动态丨“冒充公检法”电信诈骗

【反诈宣传】2025 最全“电诈工具人”常见

【反诈宣传】2025 最全“电诈工具人”常见

警惕!面对电信诈骗,这些套路要认清

警惕!面对电信诈骗,这些套路要认清

关于网恋被拉进传销(广州到石家庄)

关于网恋被拉进传销(广州到石家庄)

Copyright © 2001-2023 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by X3.4( 蜀ICP备14017371号-1 )