自2021年开始,消费积分返利类型的商城如雨后春笋般冒了出来,特别是2022年1月18日国家发展改革委、工业和信息化部、商务部等七部局下发《促进消费实施方案》的通知,确立了“消费返利积分”的机制。该方案第二十四条规定:探索实施全国绿色消费积分制度,鼓励地方结合实际建立本地绿色消费积分制度,以兑换商品、折扣优惠等方式鼓励绿色消费。一些不法人员肆意歪曲该规定内容,大量夹带私货,误导消费者,打着乡村振兴、共同富裕、赋能实体之名,炒作绿色积分、通证经济、数字经济等概念,行非法集资、传销、诈骗之实。

合法的消费返利积分商城仅限于兑换商品或服务或折扣优惠。根据《民法典》第一百二十七条的规定,法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。积分属于虚拟财产,在开展以积分兑换的活动回馈用户时,要恪守法律底线,规范营销规则和行为。在经营活动中应当以显著的方式告知消费者商品或服务的数量、质量、价格、注意事项和售后服务等内容。不得兑换或出售劣质产品,不得设置排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任的“霸王条款”,不得将积分当作一般等价物给予流通功能(包括但不限于买卖、赠与),不得将积分与法定货币直接挂钩,返利积分价值不得超过消费价值,不得利用积分产生孳息或孳息物,不得利用积分产生上下级或多层级利益关系链,不得将积分当做虚拟货币使用,不得将积分用于博彩非法经营,不得将积分当做有价证券在交易平台进行买卖,在未取得资质的前提下不得将积分用于商品回购、寄存、代售等业务。经营者应自觉保障消费者合法权益,为消费者营造公平、透明、诚信的积分消费环境。

对于当前的消费型积分商城,大多商城的基本玩法为:

免费注册会员→充值消费→根据消费商品给予1-3倍的消费积分(给予方式也有开盲盒方式,每天按比例给予现金提现)→积分可根据规则提现(积分可换购商品重新寄售,或通过积分产生复利或用于交易买卖变现)→分享(拉人)给予一定的利益波比(或加速释放提现比例或开盲盒给予更多积分)。

以上玩法看似简单,实则已经涉嫌违法犯罪。

积分来自于消费领域,商家在销售商品的过程中,将客户的消费额度进行计分,当分数积累到一定数量后,积分可用于贴现或兑换商品。

积分在我们的生活中随处可见,超市购物积分、电话积分、信用卡积分、加油积分、酒店积分,各种会员积分等等。

这个伴随我们生活方方面面的元素,目前并没有一个明确的法律概念,那就更加没有相关的法律规范,法律监管处于空白期。

我们在中国人民银行货币金银局局长 王信 《切实加强虚拟货币监管 牢牢维护国家货币发行权》一文中,找到了一些有关积分管理的内容:

明确互联网积分管理的“三条底线”:

一是禁止积分挂钩人民币,绝不能和人民币进行双向兑换;

二是控制使用范围,互联网积分的使用范围须在平台内部,一些平台上参与交易的不同法人主体之间不能通用,消费者之间不能相互转让;

三是限制持有收益,积分自身不可附加任何利息。

辨别真假网络消费返积分

1、并不是所有的消费返利都是恶意骗局,例如天猫、京东等平台也时不时地会在双十一等节日举办类似活动。识别此类骗局,首先要看返现比例。“高额返现”本身不具有持续的可操作性,要对商家的利润从哪里来加以拷问。

2、要看返现有无时间差。正常的消费返现,一般是当场兑现或者未来几天内兑现,返现和消费行为之间基本不存在时间差。而“高额返现”不会当场兑现,而是承诺在未来相当长的一段时间内,逐步按比例返还,和消费行为之间存在较长的时间差,这样就留下了操作空间。准确地说,给以新换旧、甚至卷款跑路留下时间。

3、要看推广模式。一般来说,消费返利骗局的资金链不大可能维持太长时间,为了在短时间内大量圈钱,消费返利骗局的操盘者往往会采用类似传销的推广手法拉人头,快速做大规模,进而圈钱。

网络积分 使用 的“四条红线”:

为了防止网络积分使用、流通冲击现有金融秩序,避免不法分子将网络积分用于洗钱、赌博或其他非法交易活动,这四条红线一定别踩:

1、网络积分不得回兑为法定货币,也不能变相兑换为其他具有支付、结算功能的通用卡券、有价证券、红包等。

2、网络积分不得在用户之间交易、转让或以其他方式变相流通。

3、网络积分不得具有金融属性,不能作为结算工具,不能提供基于持有期限的利息或其他增值收益。

4、提供用网络积分兑换网络文化产品(例如漫画、音乐、游戏、影视剧等)的,平台应当依法取得相关网络文化经营许可证。

我们先来看看积分是如何产生的?

日常的消费积分是在客户产生消费行为以后,以消费金额为标准,为客户发放积分。

不管是日常消费还是传销案件中,积分与人民币有一个兑换的比例,为行文方便,本文的1积分对应1元钱。

在传销案件中的积分的产生要复杂得多。

第一种情况,直接购买积分

传销参与人将钱转给上线人员或公司财务后,在项目APP或网站的帐号中就会产生对应的积分。

第二情况,奖励积分

传销案件的特点是拉人头返利,发展人员以后,上线会获取一定的奖励。一般是按下线缴纳金额的一定比例奖励给上线,在以积分为媒介的传销案件中,体现为奖励积分。

第三情况,消费积分

在有商品的传销案件中,消费商品或购买服务同样产生积分。

现在的传销案件都是以利诱的方式吸引人员参加,所以传销平台设计的积分是可以让参与人通过积分获取收益。

一般的传销案件都会设计“静态收益”和“动态收益”。

“静态收益”就是积分的价格会上涨或数量会增加。至于积分价格为什么上涨或数量为什么会增加,平台往往会给出很理由,其实都不重要,程序设定积分就是会涨,会增加,不然吸引不了人。

“动态收益”就是拉人头了,这个稍微复杂一些,体现为直推奖,间推奖,团队奖、领导奖,对碰奖等多种形式,反正就是发展人员越多,收益越多。

收益表现为积分,它还只是一串数字,所以传销案件的积分都设置了变现机制,也就是积分可以兑换成人民币。这个一般是通过专门的积分交易平台来完成。不过,变现可不是一件容易的事情。

首先,积分有一个锁仓期,在这段时间里积分是不能交易的;

其次,一般来说,积分不允许一次性全部买出。特别是增值部分需要设定一定比例的积分只能用于购物或复投等,不能直接兑现;

第三,平台对兑现的积分收取一定比例的手续费。

传销案件积分的流动性是保证项目活性的重要指标,因此,大多传销项目都允许积分在参与人之间相互转让。有些平台为增加参与人的积极性,允许上线直接收取下线资金后,由上线从自己的帐户转出积分给下线用于激活新的帐户。

一些大型传销项目的积分可以在各个项目之间进行流转互通,甚至可以在积分交易平台上兑换主流虚拟货币。

为了保证积分交易的活跃度,平台会安排专人在市场上收购积分,营造积分供不应求的局面,进一步增强投资者信心。

从前面的描述我们已经知道了积分在传销案件中的重要地位和作用,投资者参与传销项目,用真金白银换来了积分,积分的上涨引爆市场参与热情,积分买出获利让人不计成本的疯狂投入,积分奖励萌发带动亲朋好友共同致富的高尚情怀。

潮涨潮落,积分可以不断上涨,数量可以不断增加,但持有和交易积分的人却无法无限扩张。顶点之后就是回落,考验传销项目真正底蕴时刻终将来临,当市场上的积分上涨到一定程度或数量过多时,市场上的买单大过卖单,能否消除积分“泡沫”,是关系到传销平台生死存亡大事。

每个平台对于积分消泡的态度是不同的:有的直接最后收割一波找个理由闪人,这种情况占比90%以上;

有的会采取积极措施通过回购积分、商品兑换、抽奖、游戏或开发新项目消耗积分或回收积分,维护整盘不至崩溃,这种情况占比5%-8%;

只有极少数项目在启动之初,就已经想好消除积分泡沫的方案,并在项目运行过程中,小心翼翼的维持泡沫指标不超过临界线,才能长久生存,这种情况百不存一。

我们回过头来再看传销案件的积分,你会发现,三条底线全违反,传销积分可以和人民币双向兑换,传销积分可以在参与人之间互相流通,积分上涨或拆分带来收益。

前文已经说过,现在法律对积分监管不严,估计传销积分制还会盛行一段时间。不过,不管是传销平台或传销参与人,都会面临不同的法律风险。积分不管,传销是要管的,传销平台被抓是要判刑的,传销平台被抓,传销参与人手中的积分就永远是积分。

根据互联网资料整理,感谢李泽民律师、吴国桢律师

延伸阅读:

消费积分可投资增值,推广有佣金!小心中了传销式非法集资陷阱!

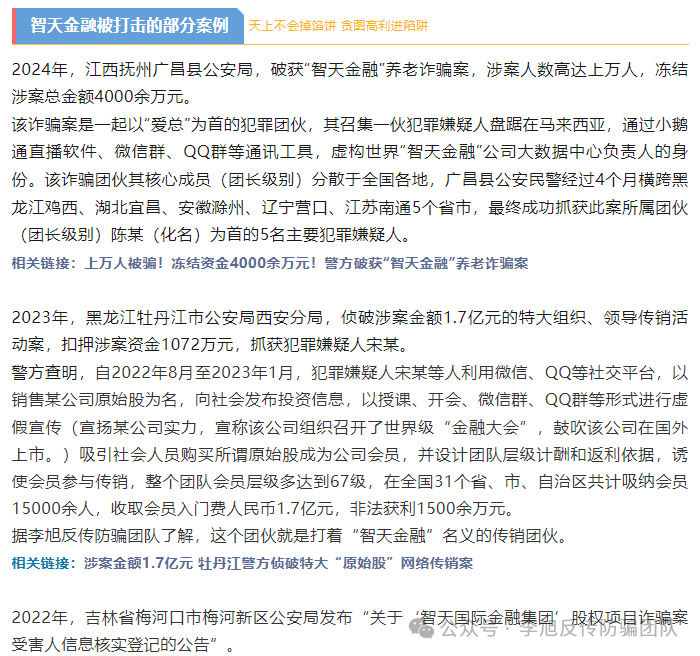

案例回顾

某投资有限公司以投资返利为名,在全国范围内吸纳投资人在其经营的某网上商城APP平台上投资,每股5000元人民币,个人可以投资多股。该公司向投资人承诺高额返利,还可获得数倍于投资额的积分,用于在网上商城兑换商品。此外,投资者每拉一个新人入会,还可获得现金奖励。通过高额返利宣传和有偿发展下线的方式,该公司成立两年多便在全国范围内吸纳投资人40万,涉及投资额200多亿。2018年4月14日,该平台以增资扩股为由突然停止对已入会投资者的返现。承诺的返现期限一拖再拖,导致80余名投资人集体上门追讨,发生聚集事件。

作案手段

该公司为了吸引公众投资,向投资人承诺每月可获得高额返利,第十个月连本带息每股可达到8000元(返利高达60%),另可获得数倍于投资额的积分,其中投资额的1.2倍以现金形式返还,剩余积分可在网上商城兑换商品(商品价值一般高于市场价)。此外,该公司通过有偿发展下线的方式,鼓励已入会投资者发展新人,投资者每拉一个新人进入,便可获得现金奖励250元,下线用积分购买商品后,上线也可以获得一定的积分奖励。在此期间,该公司法定代表人高某曾在网络上晒出建行9000万亿的存款单,炫耀给国家捐款9000万亿,是全球最有钱的人。

案件警示 该公司的商业模式符合传销的基本特征,即吸收投资、层层返利、发展下线,其本质就是采取庞氏骗局的方式,利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资,并且存在非法集资的可能。

此类案件通常具有下列特征:

1.低风险、高回报的反投资规律。 风险与回报成正比是投资的必然规律,但总有部分消费者虽然明白这个规律,仍然希望能有“奇迹”出现,尽可能获得更高的收益。很多不法分子就是利用了消费者贪图高收益的心理,向不明真相的消费者虚假承诺远远高于市场平均回报率的高收益、高回报,并且尽可能弱化风险,甚至承诺“零风险”,此类销售方式迎合了广大消费者趋利避害的投资心理,但对于投资者来讲就是骗局的开始。

2.拆东墙、补西墙的资金回补方式。 此类案件并没有真实可靠的投资途径,也就意味着没有合法的盈利途径,无法兑现向投资者承诺的高收益和高回报。但不法分子往往通过扩大客户的范围,拓宽吸收资金的规模,以获得资金腾挪回补的足够空间。通过不断吸收新投资者带来的资金流,填补前期向投资者承诺的收益和回报,同时不断吸引更多新的投资者,把蛋糕越做越大,资金链断流的风险也逐渐降低,骗局可持续时间也就越长,不法分子获得的非法利益也就更多。

3.发展下线建立金字塔式投资者结构。 不法分子通过有偿发展下线的方式吸引更多投资者参与,层层发展,形成了金字塔式的投资者结构。众多投资者在尝到利益甜头之后,通过利诱、劝说等手段将自己的亲朋好友拉入骗局之中,致使投资者越来越多,骗局越来越大。

诸如本案“投资返利”的传销类非法集资还有很多,表现形式还有投资高收益理财产品、游戏理财、消费返利、实体投资分红等多种形式,欺骗性和隐蔽性强,涉及面广,社会危害性大。广大消费者应时刻牢记“高收益伴随着高风险”的投资规律,切勿存在“天上掉馅饼”的侥幸心理,以免被不法分子利用。

源自北京市地方金融监督管理 更多了解关注李旭反传防骗团队公众号:

|

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

泰国培训十万人防电诈

泰国培训十万人防电诈

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

有鱼生活是传销吗?

有鱼生活是传销吗?

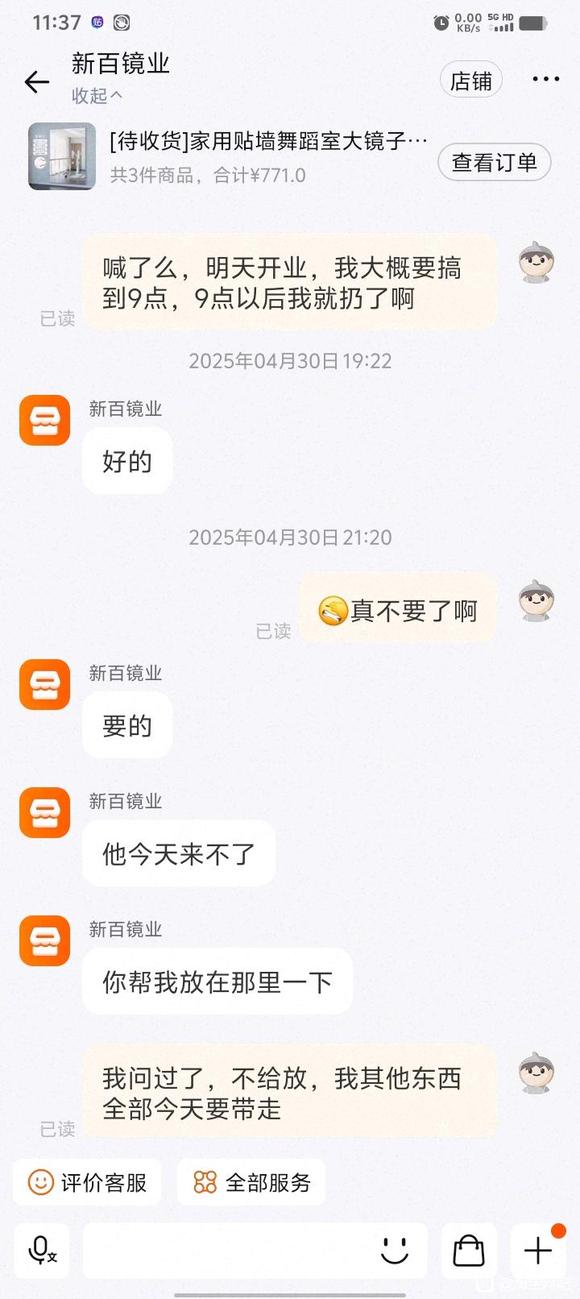

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记