|

查看: 12|回复: 0

|

对“漫蝌”平台模式的法律分析与风险提示[复制链接] |

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

泰国培训十万人防电诈

泰国培训十万人防电诈

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

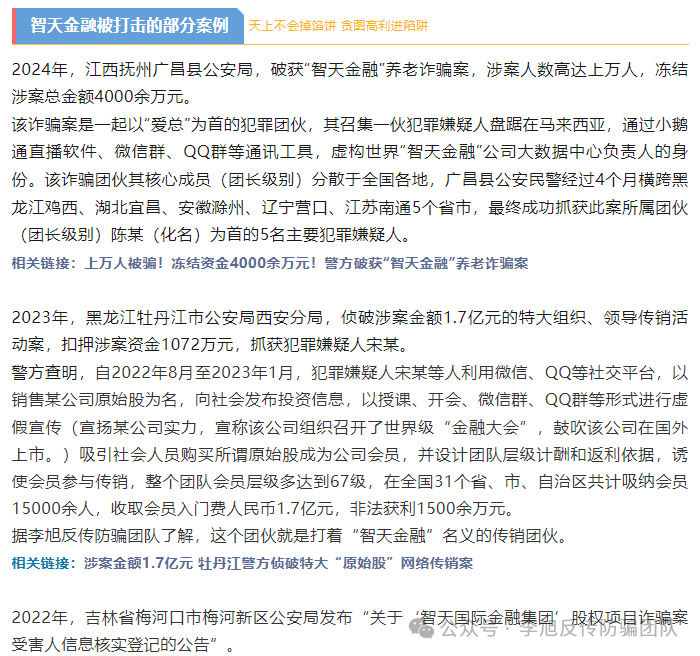

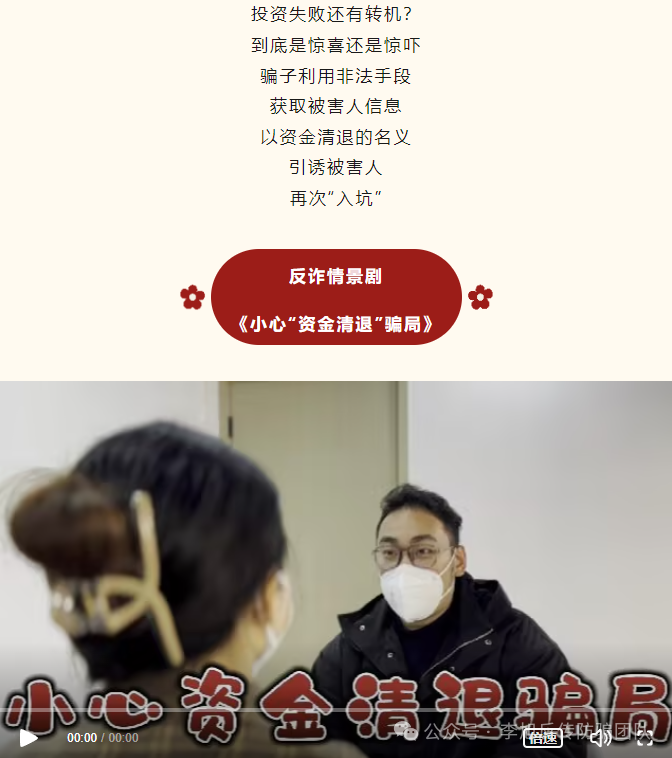

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

有鱼生活是传销吗?

有鱼生活是传销吗?

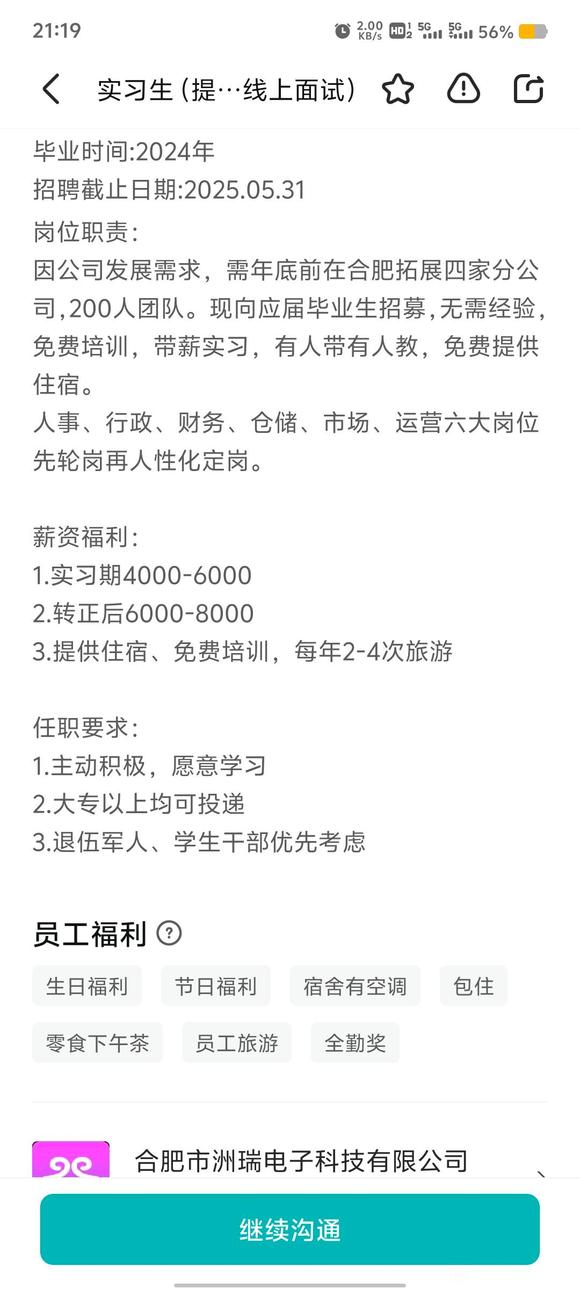

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

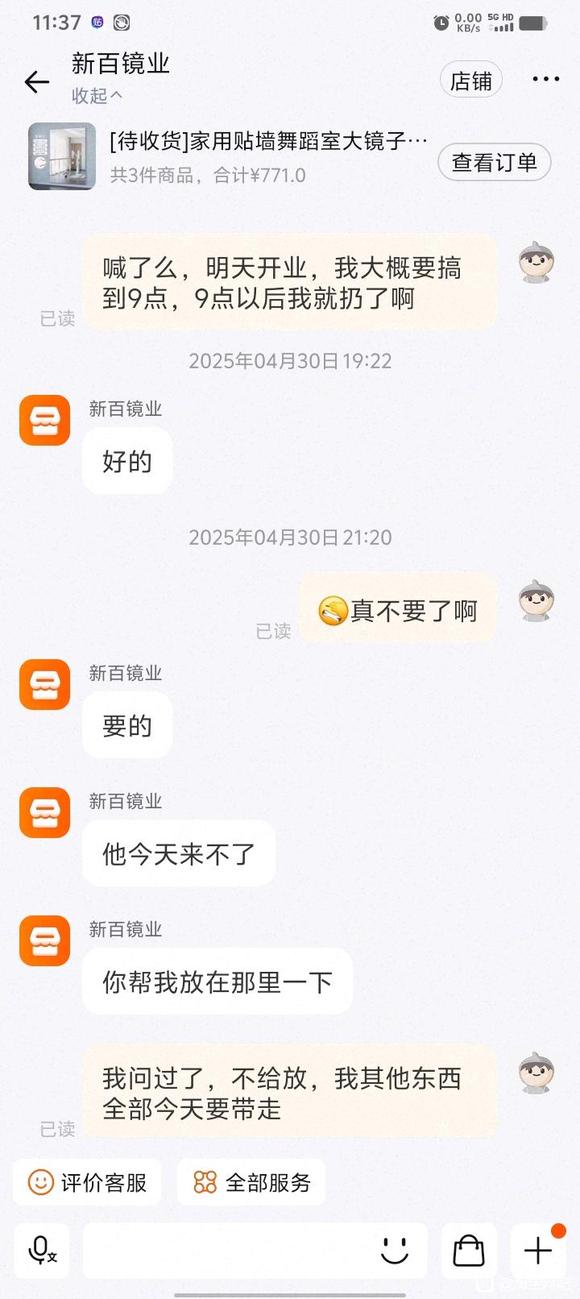

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记

Copyright © 2001-2023 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by X3.4( 蜀ICP备14017371号-1 )