|

|

P.CN项目模式与套路深度分析

一、项目背景与历史沿革

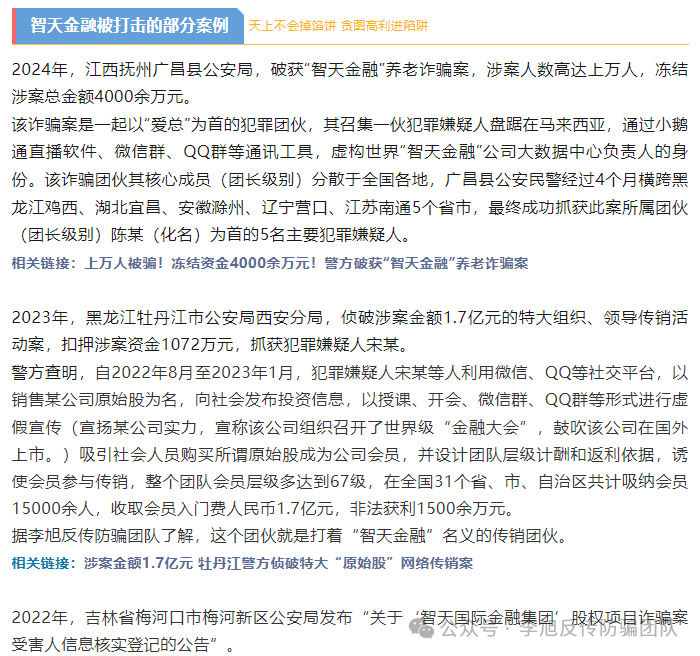

P.CN(后改名P.CN全球数字贸易联盟)是一个以“数字经济”为幌子、运作超过14年的传销资金盘。其核心人物郭凡自2006年起多次因传销、非法集资等罪名被起诉:

- 2006年:以“数字贸易”名义推出“放飞心灵”“商户宝”等项目,被警方定性为传销。

- 2008年:因非法经营罪被判3年有期徒刑(缓刑4年),但缓刑期间仍通过P.CN继续传销活动。

- 2015年:因组织、领导传销活动罪被判8年有期徒刑,罚金370万元。

- 2020年后:改头换面推出“P客计划”“FEC电子优惠券”等新模块,通过直播、会客厅等渠道继续扩张。

尽管多次被曝光,但平台通过以下方式规避打击:

1. 跨境运作:在马来西亚、新加坡等地设立会客厅,利用国际法律差异逃避监管。

2. 技术伪装:结合区块链、智能合约等技术包装,宣称“合规化”(如引用香港Web3.0政策)。

3. 高频更名:从P.CN到“全球数字贸易产业联盟”,再到“FEC电子优惠券”,不断更换名称和玩法。

二、核心运作模式与传销特征

1. FEC电子优惠券的“高收益”陷阱

- 机制设计:

- 用户需购买FEC(81元/个),消耗1000个FEC铸造节点,100期后返还10000个FEC(宣称10倍收益)用户提供数据。

- 通过“空投节点”机制,用户需不断拉新或复投以激活收益,实际形成“庞氏骗局”循环。

- 技术伪装:

- 利用区块链智能合约实现自动化分润,掩盖资金池本质。

- 多链互通(如HLT、DOS等)扩大流通场景,增强迷惑性。

2. 动态收益与拉人头机制

- 静态收益:用户通过持有FEC获得“消费返利”,但需持续投入资金维持节点铸造。

- 动态收益:

- 通过“东家打赏”模块,用户购买BV积分打赏上线,形成层级关系。例如,投入7000元BV(约1.2万元人民币)后,宣称年收益可达50万元用户案例。

- 推广奖励:拉人头可获得BV积分提成,层级越高收益比例越大用户提供数据表。

- 话术包装:

- 宣称“不拉人头也有收益”,但实际收益依赖下线规模。

- 利用“消费资本论”混淆概念,将传销行为美化为“消费增值”用户提供PDF内容。

3. 线下洗脑与会客厅布局

- 会客厅功能:

- 在马来西亚、泰国等地设立实体会客厅,通过“全球数字贸易”主题宣讲吸引中老年人。

- 举办“数贸春晚”“示范村签约”等活动制造虚假繁荣用户反馈。

- 直播洗脑:

- 新视界APP直播中,讲师以“年入百万”案例诱导用户参与,结合“无痛消费”“越花越赚”等话术用户案例。

三、为何长期未被打击?

1. 法律执行难点:

- 跨境资金流动:资金通过境外交易所(如HKEX煜志金融)流转,追查难度大。

- 技术隐蔽性:区块链技术使资金流向难以追踪,平台可快速更换主体逃避监管。

2. 监管滞后性:

- 新型金融工具(如Web3.0、智能合约)的合规边界模糊,部分地方部门对创新业态包容过度。

- 用户举证困难:收益以虚拟币形式发放,实际资金损失需通过复杂司法程序认定。

3. 社会心理利用:

- 中老年群体:利用其信息不对称和对“国家政策”的盲目信任,包装为“数字贸易国家队”用户反馈。

- 暴富心理:通过“5年翻百倍”等极端案例刺激参与,淡化风险用户数据表。

四、风险提示与应对建议

1. 法律定性:

- 根据《禁止传销条例》,P.CN符合“入门费”“拉人头”“团队计酬”三大传销特征,其运营模式已涉嫌刑事犯罪。

- 用户案例显示,平台已出现提现困难、数据造假等问题,崩盘风险极高。

2. 自救建议:

- 立即止损:停止一切资金投入,保留聊天记录、转账凭证等证据。

- 报警处理:向当地经侦部门报案,联合其他受害者共同维权。

- 心理干预:通过家庭沟通或专业机构帮助参与者认清骗局,避免极端行为。

3. 社会监督:

- 向国家网信办举报平台违法信息,要求关停相关网站及APP。

- 关注央行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,利用政策工具打击跨境资金盘。

五、总结

P.CN项目是典型的“借新还旧”型资金盘,其存活依赖于不断更迭的包装手段、跨境运作模式及对人性弱点的精准利用。尽管存在多年,但核心风险未变:无实际造血能力、依赖外部输血维持泡沫。参与者需认清其传销本质,避免陷入“高收益”陷阱。对于已造成财产损失的个体,建议通过法律途径积极维权,同时呼吁监管部门加强跨境金融监管协作,遏制此类乱象蔓延。

|

|

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

泰国培训十万人防电诈

泰国培训十万人防电诈

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

有鱼生活是传销吗?

有鱼生活是传销吗?

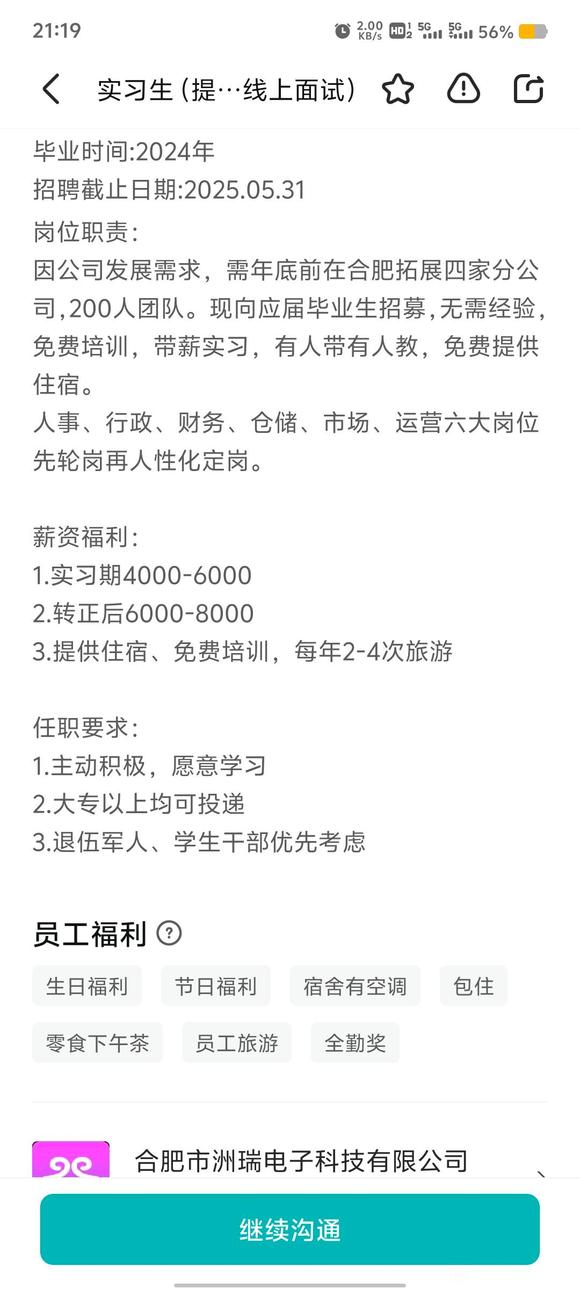

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

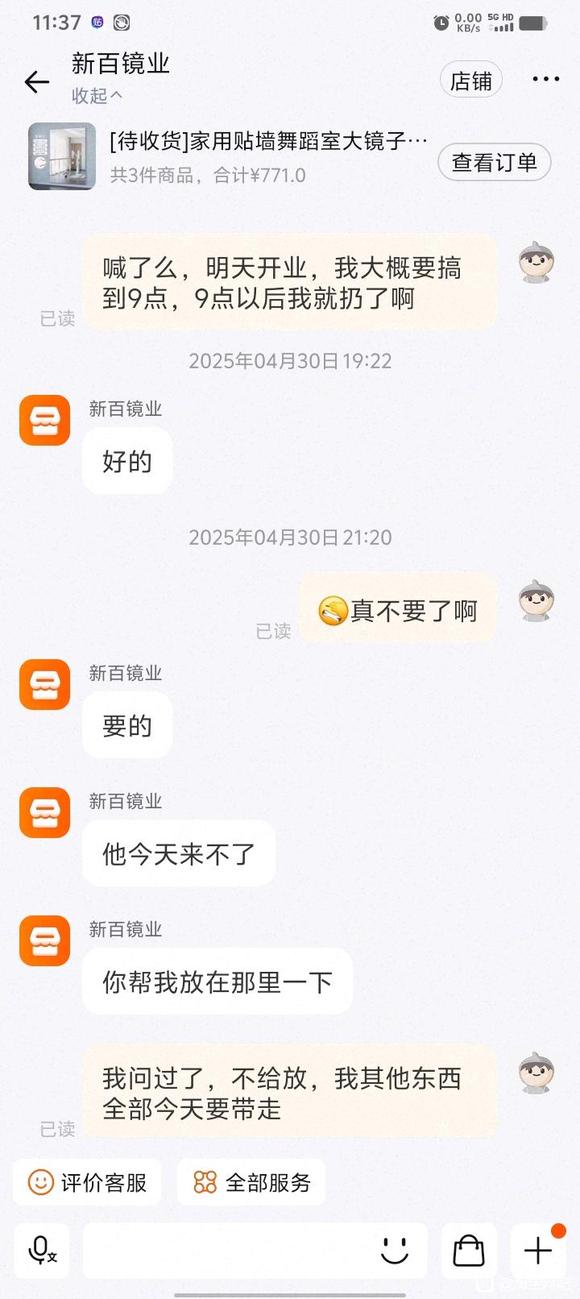

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记