|

|

P.Cn项目模式与套路深度解析

一、项目背景与核心运作机制

P.Cn项目自2011年起持续运营,其核心依托“全球数字贸易产业联盟(DTU)”,以“数字经济”“消费资本论”为理论包装,通过“FEC电子消费券”“东家打赏”等模式吸引投资者。以下是其运作机制的关键节点:

1. FEC电子消费券的庞氏本质

- 节点兑换与返利逻辑:用户消耗1000个FEC兑换1个节点,宣称经过100期(约100个月)后返还10000个FEC,实现10倍收益。这种模式本质是典型的“庞氏骗局”,早期投资者的收益依赖新资金注入,而非实际商业盈利。

- 静态收益陷阱:声称“不拉人头也有收益”,但需持续投入资金购买节点,且收益周期长达近9年,实际年化收益率不足10%,远低于承诺的“年入百万”。

- 动态收益层级:尽管宣传“拉人头收益少”,但用户通过推广可获得额外奖励(如东家星级提升),形成“拉新-奖励-再拉新”的传销式裂变。

2. 东家打赏的资金盘特征

- 积分体系与层级奖励:用户通过购买“BV积分”参与“东家打赏”,宣称投资7000元5年可获利300万。收益表显示,5年后的“年入50万”完全依赖复利计算,脱离现实经济规律。

- 虚假消费场景:FEC虽可在“商城”购物,但实际商品价格虚高,且交易数据由平台操控,本质是资金在内部循环,未产生真实商业价值。

3. 技术包装与政策碰瓷

- 区块链与Web3.0噱头:宣称采用“智能合约”“去中心化”技术,但实际未公开链上数据,所谓“多链互通”仅为内部积分兑换,缺乏第三方审计。

- 政策合规化话术:借用中国香港Web3.0政策、“绿色积分”等概念,虚构“国家支持”背景,甚至声称“与CCTV合作”,实为虚假宣传。

二、诈骗套路与洗脑手段

1. 虚假宣传与权威背书

- 民族主义叙事:将项目包装为“中国人唯一的网站”,强调“振兴民族互联网”,利用爱国情绪降低警惕。

- 名人与机构伪造:宣称与京东、淘宝等平台合作,虚构“全球数贸产业联盟”在多国设立会客厅,实际无任何官方合作证据。

- 央视合作谎言:2011年曾伪造“CCTV战略合作大会”,实为广告投放,与官方无实质关联。

2. 情感操控与社交裂变

- 家庭式渗透:通过线下会客厅、线上直播(如新视界APP)针对中老年人洗脑,利用亲情关系拉新(如“让家人一起致富”)。

- 成功案例伪造:虚构“普通用户月入2万”“五星站长年入百万”,使用PS收益截图、虚假转账记录制造“造富神话”。

- 恐惧营销:宣称“思维不改变就吃亏”“错过微信时代别再错过数字贸易”,利用错失恐惧症(FOMO)刺激投资。

3. 资金盘运作与风险控制

- 动态平衡机制:通过“消耗10% FEC铸造节点”“100期返现”等规则,延缓资金链断裂时间,同时制造“持续盈利”假象。

- 境外转移与规避监管:频繁在马来西亚、新加坡等地开会,将资金转移至境外账户,利用跨境监管漏洞逃避打击。

- 内部闭环设计:积分(FEC、BV、DOS)仅在平台内流通,无法兑换法定货币,用户需通过“拉新”或“复投”维持收益,形成资金陷阱。

三、长期存活的原因与监管挑战

1. 法律灰色地带与跨国运作

- 模式隐蔽性:表面设计“消费返利”“电商购物”等合法场景,实质以“拉人头”“层级奖励”为核心,难以直接定性为传销。

- 跨境布局:通过海外公司(如马来西亚、泰国)注册,利用当地监管宽松环境,将服务器和资金转移至境外。

2. 监管滞后与取证困难

- 技术复杂性:项目涉及区块链、智能合约等技术术语,监管部门需专业知识才能识别风险,调查周期长。

- 受害者沉默:部分早期获利者为维持收益,主动参与宣传,导致受害者群体庞大且难以统一维权。

3. 社会心理与投机心态

- 快速致富幻想:经济下行压力下,部分人渴望“躺赚”,对高回报项目缺乏理性判断。

- 社交信任绑架:熟人推荐降低警惕,即使发现风险也因“情面”难以退出,形成“沉默共谋”。

四、风险警示与应对建议

1. 投资者识别指南

- 高回报陷阱:任何承诺“年入百万”“复利倍增”的项目均需警惕,尤其是收益与拉新挂钩的模式。

- 技术真实性验证:要求公开区块链地址、智能合约代码,通过第三方平台(如Etherscan)查询链上数据。

- 政策合规核查:登录国家市场监管总局、公安部官网,查询项目是否被列入“传销/诈骗黑名单”。

2. 受害者挽救措施

- 法律途径:收集转账记录、聊天记录、宣传资料,向当地公安机关报案,或通过民事诉讼追讨损失。

- 心理干预:联系反诈骗公益组织(如“中国反传销协会”),获取专业心理疏导,避免二次受骗。

- 证据保全:及时备份平台数据,避免因APP下架或账号封禁导致证据灭失。

3. 社会共治建议

- 加强监管协作:建立跨部门、跨国联合执法机制,打击跨境资金盘,冻结涉案资产。

- 公众教育普及:通过社区讲座、媒体曝光典型案例,提高公众对“数字贸易”“区块链”等概念的风险意识。

- 技术反制措施:开发AI监测工具,识别虚假宣传、资金异常流动,及时预警风险项目。

五、典型案例与数据佐证

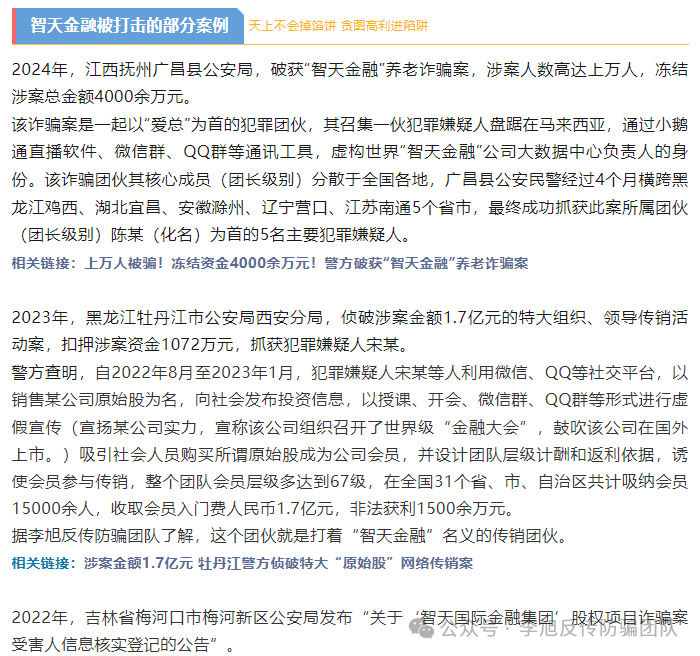

1. 历史诈骗记录

- 2011年,P.Cn广东佛山代理商以“商机地带”为名诈骗350万元,被法院认定为传销。

- 2023年,类似项目“恩多多”APP以“消费返利”为名吸纳4亿元,最终资金链断裂,11名主犯获刑。

2. 近期受害者案例

- 2025年,山东枣庄警方破获“网络水军”团伙,查获近10万个虚假账号,其中部分用于P.Cn虚假宣传。

- 某用户投入90万元参与“东家打赏”,因无法提现报警,警方调查发现平台资金流向境外账户。

结论

P.Cn项目本质是“传销+庞氏骗局”的复合形态,通过技术包装、政策碰瓷、情感操控等手段长期存活。其核心风险在于资金链不可持续、缺乏真实商业价值、依赖新资金注入。投资者需警惕“无痛消费”“越花越有”等话术,理性评估收益来源,避免陷入“拆东补西”的陷阱。监管部门应加强跨境执法协作,公众需提升风险意识,共同遏制此类诈骗项目的蔓延。

|

|

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

警惕!这7大特征帮你识破身边的保健品骗局

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

防范于心,反诈于行|防电信诈骗安全知识宣传

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

@新兴街坊:这些防电信诈骗攻略要牢记!

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

老年人防范非法集资及电信诈骗风险提示

泰国培训十万人防电诈

泰国培训十万人防电诈

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

当你有一个略懂英语书法和画画的朋友……

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

签到即可获得高额回报?假的!警惕这12个项

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

守好钱袋子!警惕这十四个项目,涉嫌传销、

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

投资失败,国家清退?诈骗!警惕这13个项目

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

“国家项目”“慈善项目”假的!都是诈骗!

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

我发现电信诈骗分子屡屡得手的原因竟然是利

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

【防范电诈】假期接近尾声!这些事还是要注

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

中国驻卢森堡使馆提醒在卢中国公民谨防电信

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

北京法辩律师事务所代理的某境外电信诈骗专

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

防范非法集资专题⑦ | 大朗镇举办防范非法

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

梦醒了,离开了西安洛依美传销!

有鱼生活是传销吗?

有鱼生活是传销吗?

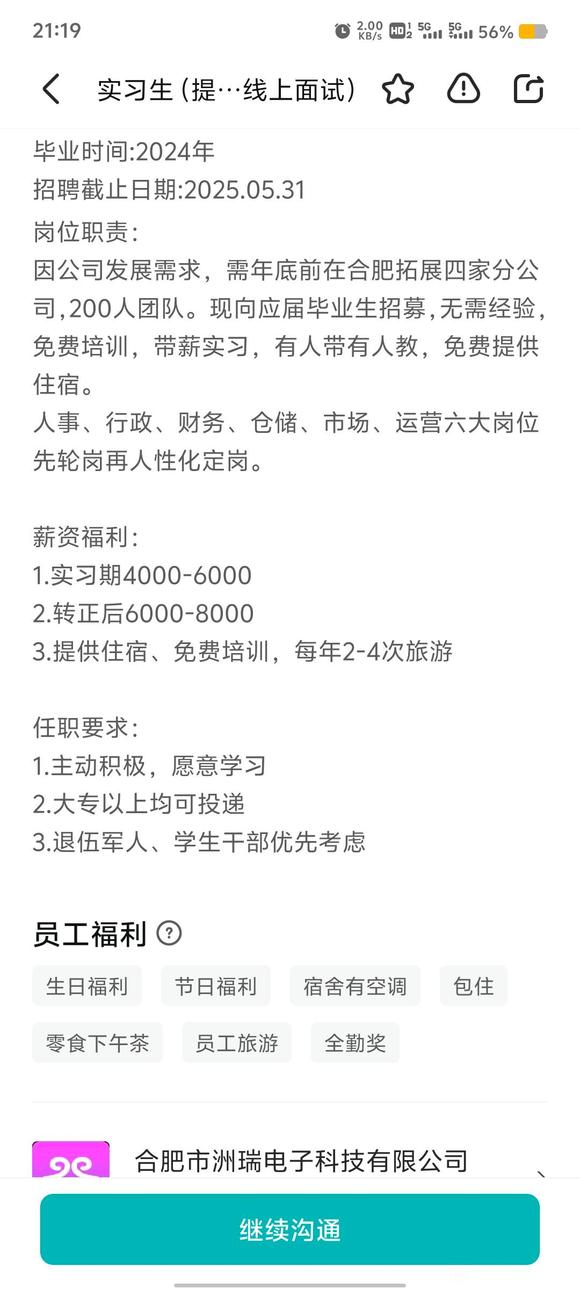

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

职场小白,求大家帮我看看这是不是骗子传销

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

【安全之帆】假期谨防电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

定州孟家庄帅哥喜中电动汽车 涉及电信诈骗

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

【反电诈宣传】反诈知识知多少! 漫画+图解,

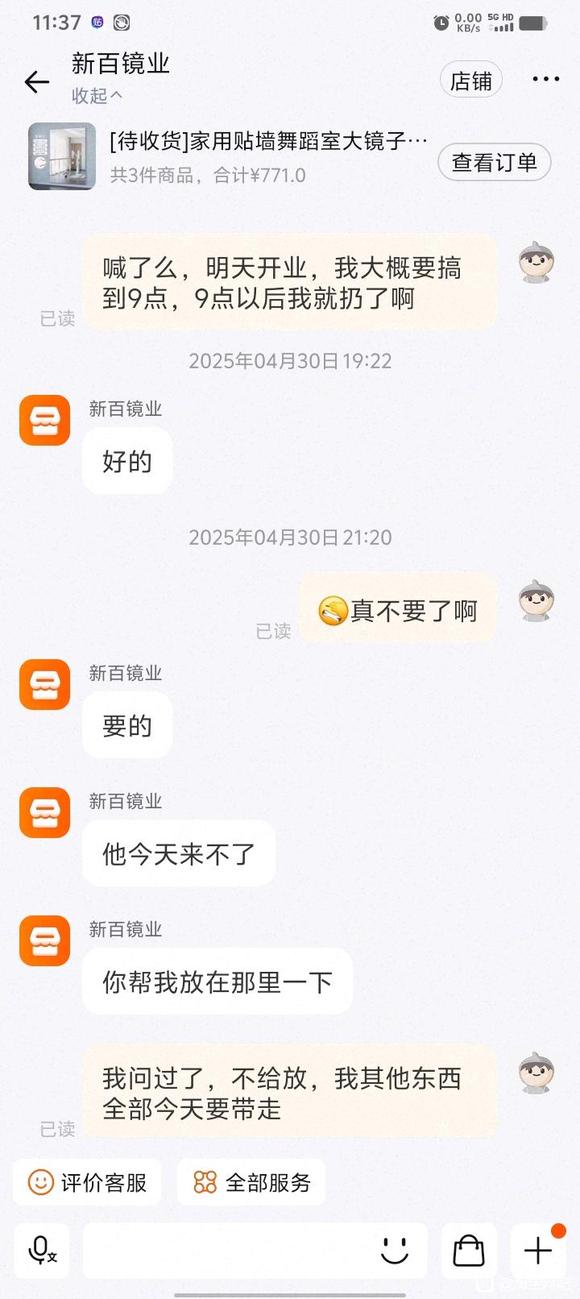

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

想象不到,淘宝花钱买东西,竟然还要考虑及

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记

同学,别裸聊啊 (反电信诈骗"三不一多”,记