|

|

发表于 2019-8-22 20:10:13

|显示全部楼层

发表于 2019-8-22 20:10:13

|显示全部楼层

作者:今日头条

经过30多个春秋的奋斗,中国传播学研究与教育已渐成规模,学科细化也正在持续深入开展。然而,作为传播学一大分支学科的人际传播学却进展缓慢。究其根本原因,关键在于各种认知误区的干扰与困惑。为推动其发展与繁荣,我们必须识别并破除这些误区。

文化心理误区

国人以“五伦”为基建立并维护所有社会关系,其他关系不过是血亲和姻亲关系的拟制或扩展。“五伦”为基,人人相连,代代相传,建立起了复杂而又稳定的人际关系网络。

这个庞大关系网络的建立、维护与运行,与其说是源于传播(技巧),不如说是基于道德义务、人生智慧与直觉。因为调节包括人际关系在内的所有社会关系的核心原则,是儒家的“仁”和“礼”。“仁”的实践规范是“己所不欲,勿施于人”,这种“推己及人”并不具有技能操作性,而是内含着道德标准——“正己”然后能推人,如果离开了道德准则,以己之好恶推及他人既害了别人,也损害了自己的仁德之心;“礼”的核心是纲常名教——君君,臣臣,父父,子子(《论语·颜渊》),“名正”了,自然就“言顺”了。亦即,社会关系中每个“名”都有一定的责任,如果彼此都能各遵其位,礼崩乐坏的事情就不会发生了,关系也就和顺了。

除了圣人之教,人际关系维护的日常要领也比比皆是,比如,“做人要方,处事要圆”、“深藏不露”。但这并不需要通过语言或非语言技巧去达成,而是靠人生智慧去把握。因此,人们是以个人的道德实践为起点,以关系的亲疏为根本原则,来建立并维护人际关系的,与传播能力与技巧关系不大。虽然我们也强调说话(与传播有关)要“拿捏得当,进退有方”,但这也不过是基于人伦和地位的利弊权衡,而不是来自外在技巧,更不可能通过书本而学来。正因此,在很多人看来,中国人天生就是人际关系的专家,哪里还需要专门的人际关系及其传播知识呢?这在一定程度上挤压了作为一个知识领域的人际传播学的发展。

再有,中国文化价值观非常贬低“言”的重要性。无论是圣人之教——“君子讷于言而敏于行”,还是汉语语汇——“巧舌如簧”、“三寸不烂之舌”、“巧言令色”等都赋予了能说会道以道德蔑视。如此而来,人际传播不过是蛊惑人心、败坏世道人心的雕虫小技。

由于倡导“礼之用,和为贵”,中国人际关系显示出重人情、崇血缘、重乡情的温情面,但也发展出极端的另一面——表面的和谐和暗斗、窝里斗并存;中国的官文化里“观察风向,避免冲突”的圆滑大概也源于“和”文化;再加上市场上厚黑人际关系学以及“快餐”式、“心灵鸡汤”式的关系指导畅销书汗牛充栋,对庸俗、虚伪的人际关系深恶痛绝的人们也可能会对发展一个所谓的人际传播知识领域不以为然。

其他学科的误解与挤压

正如传播学的学科归属倍受争议一样,人际传播亦然。有社会学者频频对人际传播研究发出责难:套用西方行为科学和心理学相关理论,对本土人际关系实践解释乏力。这些责难潜藏着相当傲慢的逻辑:论套用西方,你没有我套用得历史悠久且娴熟;论本土解释,你的解释跳不出我的“以人情社会为宪法的关系社会”的解释框架,因此你们就不必费神去研究了。更悲哀的是,传播学科内部也存在自我矮化的情况。

这种误解与傲慢源于对人际传播知识范畴的无知。人际传播和人际互动、社会交往固然有重要关联,但也有本质上的区别。

第一,此人际关系非彼人际关系。根据人际传播领域定义,人际传播是发生在日常生活中的,发生在两个人之间的以建立一种关系为目标的有意义互动的过程,也有学者将其定义为是两个人基于人际传播的一种联系。这表明,其一,人际传播领域研究的人际关系是日常生活中的个人关系,而本土化的社会学意义上的人际关系严格说来是发生于更为广阔领域里的社会关系。其二,“关系”在泛关系社会的中国发生了文化转型,其“人际关系”一词比英文Interpersonal Relationship的含义复杂得多。正如个人关系研究不能代替社会关系研究一样,这些社会学家引以为傲的解释框架“人情制度”显然也代替不了个人关系研究。换言之,对人情、面子和权力运作解释得再完美再深刻,也解释不了人们在日常生活中建立、发展、维护关系的机制与动力。

第二,以人情制度作为人际关系实践基础的解释框架,没有引入“传播”的观念。特别是在从传统社会转入现代社会的过程中,国人的个人关系(最为重要的是亲密关系)的建立与维护发生了重大变化——从遵循纲常名教的互动,转变为关系主体更强调平等对话的互动。

第三,人际传播学者已经开始关注互联网时代的“超人际传播”,即从原来的面对面的人际沟通转变为互联网平台上的人际沟通,这又为人际传播开拓了更宽阔的研究领域。人情、权力、面子等观念又该如何解释这种现象呢?如此一来,探究人际传播的核心知识领域就显得非常必要。

人际传播学的核心议题

20世纪70年代以来,人际传播在美国走上了学科化道路,越来越多的大学开设人际传播课程。从理论上来说,人际传播学聚焦于探讨人际传播的过程以及人际关系发展的动力。

第一,人际传播的一般过程。比如,人际互动与传播如何受到认知结构、语言和非语言行为的影响,人际传播质量如何受到传播者的人口统计因素、认知气质、社会与个人气质、传播气质、关系气质的协调。

第二,人际传播的具体过程。比如,情感体验及其表达对人际传播的影响,如何实施支持性传播,社交网络如何影响具体人际传播过程,人际权力及其影响力如何在人际传播中产生效果,如何避免破坏性冲突,实施建设性冲突。

第三,在各种语境中进行人际传播的能力。比如,浪漫关系、夫妻关系以及亲子关系中的人际传播,工作场所的人际传播,跨文化传播者之间的人际传播,医患情境中的人际传播。

从实践上来看,人际传播学试图为那些想通过传播去建立、发展和保持良好人际关系或者修补有问题的关系的人们准备技巧,帮助他们更有效地和不同社会身份的角色进行沟通,通过改善人们贯穿一生的人际行为来提升生命的质量。研究主要聚焦于人际传播的六大能力:第一,自我认知能力(如何准确认知自我并传播一个积极的有助于关系发展与维护的自我);第二,感知他人能力(如何准确感知他人,实施人际加强型归因并避免人际减弱型归因);第三,语言传播能力(克服影响清楚、恰当、有效说话的障碍,通过语言创造温润的人际传播氛围);第四,非语言传播能力(使用非语言符号进行传播者身份管理、印象管理、情感表达,从而实施关系传播与管理);第五,在不同关系(友谊、浪漫关系、夫妻关系、亲子关系等)中传播的能力;第六,管理人际冲突的能力。

中国当代的社会变迁极大地改变了国人的家庭结构,以及家庭成员之间的传播模式。随着性别在家庭和社会中角色的改变,职场关系从传统向现代嬗变,以及亲子关系愈来愈平等化带来的沟通挑战,中国人承受着人际传播的巨大挑战。这就需要更多、更系统的知识来引导人际传播实践,人际传播知识领域被误解、被遮盖的现状应该尽快改变。

(作者单位:复旦大学新闻学院) |

|

《论游戏平台的电信诈骗——基于本人经历的

《论游戏平台的电信诈骗——基于本人经历的

非法集资类犯罪的数额认定规则

非法集资类犯罪的数额认定规则

征集打击非法集资风险线索公告

征集打击非法集资风险线索公告

丰台警方破获电诈案,4名犯罪嫌疑人落网

丰台警方破获电诈案,4名犯罪嫌疑人落网

保卫科开展打击经济犯罪暨防范电信诈骗宣传

保卫科开展打击经济犯罪暨防范电信诈骗宣传

热点|防范非法集资|谨慎投资,严防非法集资

热点|防范非法集资|谨慎投资,严防非法集资

【2025年防范非法集资】守住钱袋子·护好幸

【2025年防范非法集资】守住钱袋子·护好幸

一涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被盐湖公安抓获

一涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被盐湖公安抓获

财富保卫战:揭秘非法集资的“神秘面纱”

财富保卫战:揭秘非法集资的“神秘面纱”

【南城县】开展“5.15”养老领域非法集资宣

【南城县】开展“5.15”养老领域非法集资宣

立刻举报!赶紧退出!警惕这18个项目涉嫌非

立刻举报!赶紧退出!警惕这18个项目涉嫌非

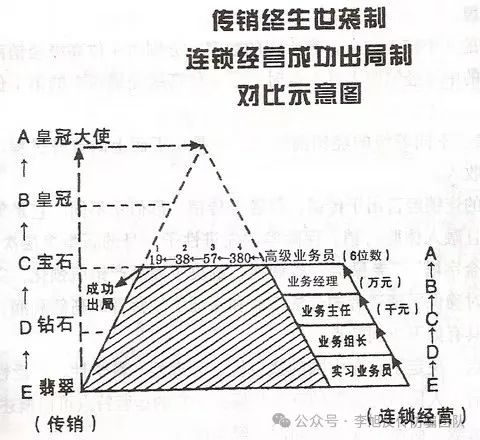

逃离传销阴影,重寻生活之光:我的南派传销

逃离传销阴影,重寻生活之光:我的南派传销

三招识破保健品骗局|子说不会查健康码怎么

三招识破保健品骗局|子说不会查健康码怎么

蓝V认证下的跨境电诈链:小红书企业号何以成

蓝V认证下的跨境电诈链:小红书企业号何以成

预防电信诈骗,守护校园安全——普宁市华南

预防电信诈骗,守护校园安全——普宁市华南

您有一封防电信诈骗指南,请注意查收!

您有一封防电信诈骗指南,请注意查收!

反诈教育PPT 警惕电信诈骗班会讲座

反诈教育PPT 警惕电信诈骗班会讲座

全tm是好活,庆祝若森女频转型成功

全tm是好活,庆祝若森女频转型成功

暴雷!又是庞氏骗局?北京知名财富被查封

暴雷!又是庞氏骗局?北京知名财富被查封

【05-15】冥帝是得有多大勇气找这四个人当

【05-15】冥帝是得有多大勇气找这四个人当

揭开非法集资的面纱:法律科普与防范指南

揭开非法集资的面纱:法律科普与防范指南

别让养老钱掉进“新陷阱”:起底非法集资的

别让养老钱掉进“新陷阱”:起底非法集资的

【普法宣传】打击非法集资,守护幸福家园

【普法宣传】打击非法集资,守护幸福家园

定州开展防范和打击非法集资宣传活动

定州开展防范和打击非法集资宣传活动