|

|

— · — · — · — · — · — · — · — · — · — ·

文/陈世新 中国人民公安大学侦查学硕士研究生,研究方向为侦查学。本文为提交给“影视中的犯罪与刑罚”学术研讨会暨首届法律影视评论青年论坛的参会论文。

电诈侦查题材影视作品何以匮乏:

个人英雄主义的退场?

——以电影《孤注一掷》为切入点

【摘要】电影《孤注一掷》向观众揭示了电信网络诈骗犯罪的产业全链条,引发了人们对于电诈犯罪严峻发展形势的深入思考。但在电影成功的背后,电诈侦查题材的影视作品却相对匮乏。本文通过比对作为侦查影视作品中常见题材的命案与电诈案件在线索来源、侦查思路、案件侦破方面的差异,分析了电诈侦查题材影视作品创作在叙事角度选择、作品角色塑造、作品情节设计方面遭遇的困境,进而为电诈侦查题材影视作品在未来的创作路径进行了探讨。

【关键词】电信网络诈骗犯罪;影视作品;孤注一掷

一、问题的提出

自2023年8月公映以来,《孤注一掷》取得了多项骄人成绩,作为首部揭露境外诈骗工厂全产业链内幕的犯罪电影,《孤注一掷》以其社会主题之深刻、剧情之跌宕丰富及演员表现之出色,获得了观众和评论者的广泛认可,同时也在票房上取得了巨大成功。尽管争议尚存,但电影的整体评价是积极的,它不仅提供了娱乐,也引起了人们对电信网络诈骗问题的思考。[1]

在电影《孤注一掷》获得显著市场反响与广泛社会关注的背景下,一个值得深入探讨的现象逐渐浮现:尽管这部电影以电信网络诈骗案件为背景,突破了传统刑侦题材影视作品的创作范式,但在广泛的侦查影视作品中,聚焦电信网络诈骗案件侦查的影视作品仍相对匮乏,这与以传统命案侦查为题材的刑侦影视作品形成了鲜明对比。在当前犯罪形态快速迭代、犯罪手段日益智能化的背景下,刑侦影视作品的题材选择似乎未能充分反映犯罪转型的现实图景。这一现象背后的深层动因亟待学界与业界共同探讨与解析。

二、福尔摩斯时代的终结?——电信网络诈骗犯罪侦查的逻辑变迁

截至2024年12月,我国网民规模已达11.08亿人,互联网普及率高达78.6%,[2]在此背景之下,新型网络犯罪已然一跃成为我国主导的犯罪形态。[3]而在其中,电信网络诈骗犯罪作为新型网络犯罪中的典型样态,已演变为危及我国社会安全治理体系稳定性的关键性威胁因素。

(一)电诈的演化趋势

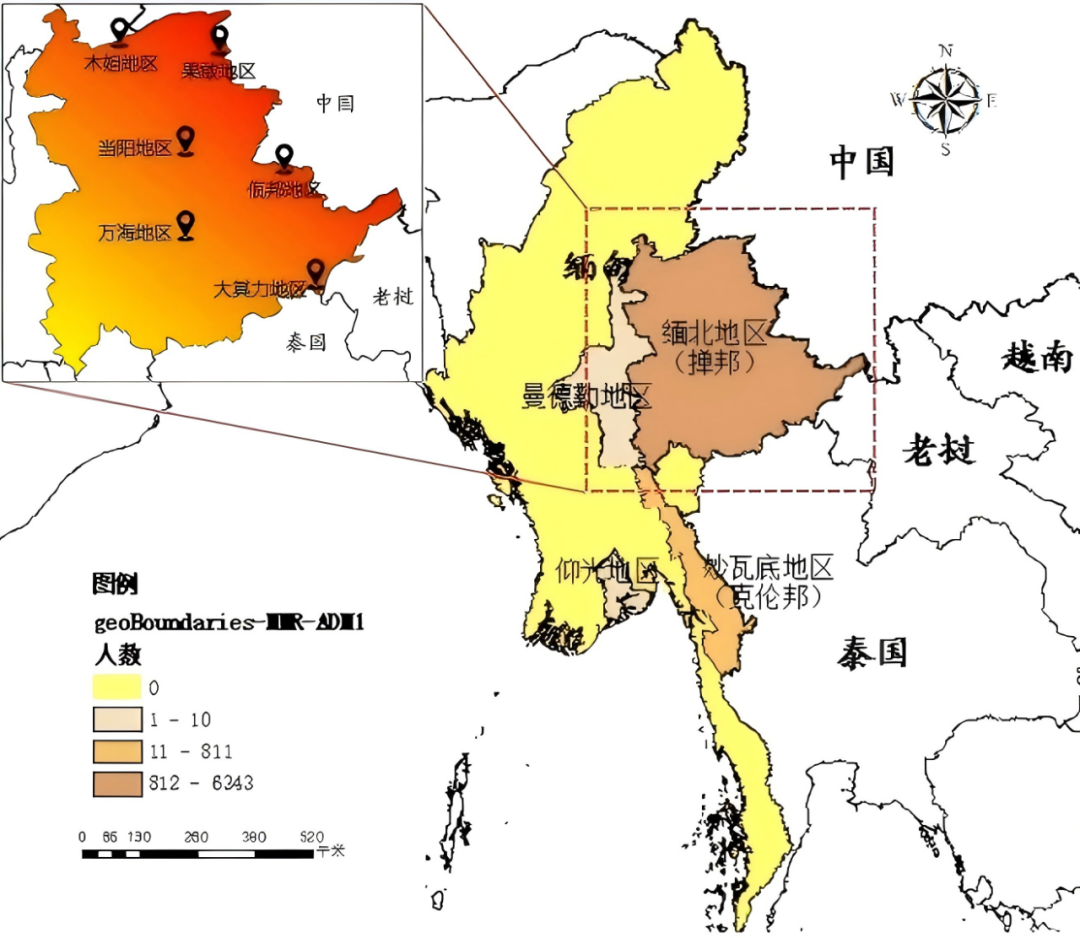

近年来,电信网络诈骗犯罪持续衍生交织,逐步演变为具有全球性扩散趋势的复杂犯罪形态。2013年后,原先盘踞在东南亚地区的部分跨境网络诈骗犯罪集团开始将窝点向非洲、欧洲、南美洲、大洋洲等还未建立相关犯罪治理机制的国家转移。而近年来,韩国、日本等亚太地区国家的犯罪窝点数量也逐渐上升。另外,从微观区域视角切入(以缅甸地区为例),涉诈窝点也已出现纵深蔓延的趋势。

[根据公安部刑侦局于2023年8月至2024年11月发布的联合打击跨境网络诈骗相关报道显示,在一年时间内中方共与缅方开展联合打击行动22次,缅方相关涉案地区主要集中在缅北地区,其中涉案情况严峻的包括缅北的木姐地区、果敢自治区、佤邦地区、大其力地区等与其他国家国土接壤的地区。但缅北区域以西南方向的当阳、万海地区,缅甸曼德勒、仰光以及克伦邦的妙瓦底地区也已出现涉案情况。]

而在电诈涉及地区范围愈加广泛的背景之下,犯罪从时间上展现出“常态化”的鲜明特征。[4]通过精心设计犯罪计划并通过长时间层层相扣的骗局构建欺诈被害人的网络犯罪模式渐渐被具备“短、平、快”特征的针对性犯罪活动所取代。

[根据Chainalysis对2020年至2024年以来电信网络诈骗犯罪平均周期的统计,2020年单起电信网络诈骗犯罪的平均天数为271天,到2022年下降至182天,而到2024年则已经缩短至42天。周期的缩短客观上提高了犯罪的隐匿性,减少了犯罪留痕的机会,同时也反映了当前电诈犯罪效率的提升。See Chainalysis, Crypto Crime Mid-Year Update, 2024.]

同时,电诈犯罪集团变得愈发成熟和灵活,显示出适应和利用政治和商业环境变化的能力,并迅速利用技术创新的进步对诈骗活动进行武装。其依托互联网的升级迭代,滋生进化出复杂的犯罪生态体系,衍化形成了组织严密、分工明确、彼此依赖的黑灰产业链条,并不断发展成熟。[6]

在此基础上,电诈犯罪实行行为的中心地位逐渐消解,从而呈现出明显的“去中心化”特征。这一特征构成了当前电信网络诈骗犯罪形态演变的核心属性,其使得犯罪产业的各个环节可以独立运作,专业化分工与外包机制持续深化,各犯罪阶段的技术支持需求得以通过专业化服务实现精准对接,源自黑灰产的相关专业服务、技术的提供成为电诈犯罪产业链至关重要的一环。这种演化路径不仅推动了犯罪产业结构的扁平化转型,更促使其向多行业渗透,最终使电信网络诈骗犯罪发展成为一个规模庞大、要素多元的复合型犯罪生态系统。

(二)电诈席卷背景下侦查的逻辑变迁——与传统命案的对比

在电诈犯罪“去中心化”形态转型之下,整体性成为了电诈案件的显著特征。单人作案在传统命案中出现似乎稀松平常,但在电信网络诈骗案件中出现却是天方夜谭。电信网络诈骗案件往往由层级严明,组织有序的犯罪集团所共同实施,而这也决定了针对电诈案件的侦查与传统命案的侦查必然有所不同。

1.线索来源:中心现场不复存在

对传统命案而言,犯罪线索主要来源于犯罪现场,现场勘查是获取线索的关键环节,具有较强的物理性。所有开展的侦查工作,包括口供的突破都围绕中心犯罪现场的信息而展开,线索与犯罪主体环环相扣。可以说,对于传统命案侦查而言,犯罪现场便是侦查与反侦查对抗发生的舞台。

但在电信网络诈骗案件中,这个舞台不复存在。虚拟空间的延展消除了犯罪的接触性特征,犯罪实现了与传统物理空间现场的分离。电诈案件线索主要来自电子数据,这些电子信息数据有的存储于各个不同的政府机关、网络平台、金融机构以及私人企业等主体手中,有的可能存储于不同的信息传递工具中,信息存储极为分散,从而形成离散化、碎片化的新型取证格局。

2.侦查思路:层层回溯演变为多流并进

传统命案侦查高度依赖犯罪现场。侦查人员首先会对现场进行全面细致的勘查,这包括对尸体的位置、姿态、伤口情况的观察和记录,以及对现场物证的收集。这些现场信息便是侦查人员重建犯罪过程的依据。而这种从犯罪结果倒推犯罪行为发生的犯罪重建过程是一种回溯性的思考方式。在这种思维方式下的线索排查必须严格地遵循因果逻辑,从犯罪动机出发,寻找可能的犯罪嫌疑人。同时,事实与证据之间也要具有引起与被引起的因果关系。[7]在该侦查思路下,侦查推理主要具有回溯性和因果性的特征,这种侦查方式相对较为直接,与现实生活中的人际关系和物理空间联系紧密。

但对电信网络诈骗犯罪而言,犯罪与数据的结合水平高,犯罪社群性显著,从而形成了信息流、知识流、情感流、指令流、资金流及物流“六流融合”的虚拟运行机制。[8]在这种多流动态并行的态势之中,涉犯罪的关联要素相互之间多只具有间接的相关性,难以满足强因果关系的证明要求。因此针对电诈案件的侦查思路往往自信息流、资金流与人员流多流并进。而这种基于庞大规模数据的侦查思路使逻辑推理的构建和梳理难度呈指数级上升,在海量化、泛在化的数据面前侦查人员会丧失对于证据信息的绝对感知和对案件事实的全面掌控,极易陷入“无所适从”的窘境。[9]在电诈侦查思路下,侦查推理的特性是追踪性和关联性,这种侦查方式更依赖于技术手段和数据挖掘,与网络空间和金融领域的联系紧密。

3.案件侦破:多方主体参与成为必然

在传统命案的侦破中,刑侦部门主要负责案件侦查的整体计划、组织和实施,从犯罪现场勘查的指导,到调查访问的开展,再到线索的梳理和分析。而法医部门主要负责尸体的检验分析,为案件侦破提供科学依据。包括案件信息采集、分析以及研判等在内的案件的复原仅需公安机关内部主体的参与便可以基本完成。如证人、鉴定机构等外部主体主要应公安机关的要求提供信息或服务。这一情况为具备卓越专业能力与独特洞察力的个体在案件侦破过程中发挥主导作用创造了结构性条件,从而为个人主义侦探[中国没有传统意义上的私家侦探或侦探事务所,故而也没有侦探。中国的刑事案件侦查工作由公安机关负责。此处用“侦探”是为了与侦探小说福尔摩斯的经典角色形象相适配。]这一典型形象的兴起与制度化奠定了社会基础与叙事逻辑。

然而传统侦探英雄叙事范式遭遇电信网络诈骗犯罪这一新型犯罪形态时,其在侦查实践中不可避免地面临多重困境。鉴于电信网络诈骗犯罪的聚合性和复杂性,电信网络诈骗犯罪侦查机制与传统命案侦查机制在协作方式、参与主体等方面存在差异。在内部协作方面,公安机关各部门之间开展合成作战,刑侦部门、网安部门、技侦部门、科信部门、情报部门等警种部门分工协作,共同参与案件侦查。而为将散乱分布于社会各界的犯罪证据予以固定,与通讯运营商、银行金融机构、互联网企业及科技公司等外部主体的合作也被纳入到电诈犯罪的侦查工作之中。同时,由于电诈犯罪窝点、大量犯罪证据以及犯罪人往往位于境外,为实现僵局的破解,跨境合作也已经成为侦查部门的一项重要工作。

由此可见,因其跨区域、跨行业的广泛涉众性特征,多方主体参与成为实现电诈案件侦破的必然条件,而这也宣告了个人英雄主义的正式退场,在这种现实下,传统刑侦题材影视作品已经走到了历史发展的十字路口。

三、个人英雄主义退场:电诈侦查题材影视作品的创作困境

在电信网络诈骗犯罪猖獗的今天,不仅仅是影视创作者,甚至作为侦查影视作品观众的我们,也不禁产生了一个共同的疑问:“传统刑侦题材影视作叙事中那些机智果敢的侦探形象是否已然与时代脱节?”在电影《孤注一掷》中,全知全能、神通广大的侦探角色自始自终都没有登场,取而代之的是基于多位受害者视角的多重叙事结构,以及仅在结尾处匆匆收场的警察角色。而这种叙事策略正好与电信网络诈骗犯罪的去中心化特征形成了某种呼应:观众难以在影片中找到一个鲜明的主角形象。而这恰恰体现了个人英雄主义叙事范式退场后以电诈为题材的侦查影视作品在叙事角度,角色塑造以及情节设计方面所面临的创作困境。

(一)叙事角度选择的困境

在电信网络诈骗犯罪案件侦查题材的创作场域中,由于犯罪形态呈现出显著的整体性特征,创作者在叙事视角的选取与建构方面面临着多重困境与挑战。

1.多重视角的复杂性

从受害者视角而言,能真切呈现其遭骗时的身心状态,可因信息局限,创作者得于情感展现与防骗暗示间巧妙权衡;诈骗分子视角虽利于挖掘犯罪内在,却易引发道德争议;而警方视角虽可凸显专业执法,但在展现如网络追踪等复杂侦查手段时则面临着专业精准与通俗易懂间的艰难抉择,例如阐释 IP 地址追踪,既要科学准确又要大众可感,以此彰显警方在反诈中的卓越表现与坚定决心,使作品兼具深度与普及性。

2.视角转换的难题

不同视角叙事风格、节奏与信息重点各异,像从受害者的慌乱到警方的冷静专业的转换需要精巧设计过渡情节,不然会使受众困惑,从而破坏作品的叙事连贯性。且各视角信息有别,为保障受众能够清晰把握案件发展脉络,创作者需要整合衔接这些信息,借视角转换编织紧密线索网,达成叙事的深度与广度拓展,而这无不对作品创造提出了极高的要求。

(二)作品角色塑造的困境

在电信网络诈骗题材的叙事文本中,人物形象的塑造与艺术呈现直接关涉受众对作品的价值认同与审美接受程度,这一创作维度深刻影响着作品的传播效能与社会反响。

1.受害者角色的多面性塑造

因电诈受害者来自不同背景,受骗原因多样,像高学历者也会因新型诈骗手段无知而被骗,为避免受害者塑造的“脸谱化”,[10]作品创作往往不能简单将其描绘为单纯易骗之人,以此打破常规认知,凸显诈骗无差别性。同时,在角色的长大与心理修复刻画方面,受害者经历诈骗后存在心理转变过程,创作者需用细腻情感描写与合理情节展现受害者防范意识的变化,使角色更立体,叙事更动人。这都反映出角色多面性塑造的客观要求为作品创作提出了新的挑战。

2.诈骗分子角色的立体塑造

在电信网络诈骗题材创作领域,诈骗分子角色塑造颇具挑战性。突破单一反派形象的局限并非易事,其难在于需深入探究诈骗分子背后的复杂成因。他们并非纯粹的恶人,也有着多元的生活背景与动机驱动。挖掘其在经济利益诱惑或犯罪团伙胁迫下的心理变化历程,要求创作者具备深刻的人性洞察与细腻的叙事能力。

再者,在团伙作案情境下,平衡成员个性与共性亦为难点。既要精准雕琢话务员、技术人员、洗钱人员等独特个性,又要凸显整个团伙贪婪、不择手段的共性特征,稍有偏差,便可能致使角色形象逻辑混乱,难以在作品中构建起鲜活且真实可信的诈骗分子形象体系,使创作意图难以有效达成。

3.警方角色的真实还原

在专业形象与人性展现方面,创作者需兼顾警察的专业素养与个体情感。既要呈现其侦查专业技能、冷静决策,又要刻画家庭压力、情感困扰下仍坚守职责的人性光辉,这对创作这细腻笔触与精准洞察提出要求。在团队协作与个体差异描绘上,准确勾勒刑侦、经侦、技侦等警种专长与协作关系亦非易事,这需要通过精心设计情节,展现各警种优势互补、协同作战,以塑造鲜活真实的警方群像,达成角色还原的高水准创作要求。而稍有不慎,作品创作便难以兼顾角色塑造的重心把握,陷入角色泛滥的陷阱。

(三)作品情节设计的困境

鉴于电信网络诈骗犯罪在情节架构上呈现出高度复杂性与结构多元性特征,相关题材作品在情节设计层面必然面临多重叙事张力的平衡困境:既需确保情节推进的紧凑性与连贯性,又需兼顾线索设置的复杂性与合理性,同时还要协调犯罪叙事与侦查叙事之间的逻辑关联与节奏把控。

1.情节紧凑性与线索复杂性难以平衡

为保持剧情节奏紧张与理顺线索,电诈作品创作需在构建紧凑情节吸引受众时,精细梳理资金流、信息流、人物关系等繁杂信息。如警方追踪情节,要将追捕紧张感与资金转移、信息传播交代相融合,仰赖精巧编排与线索交织。

而避免情节拖沓与信息过载亦为难题。因电诈案件侦查本身牵涉主体多样,犯罪各侦查环节信息冗杂,筛选呈现殊为不易,作品呈现案件侦查易陷入信息堆砌导致拖沓。而情节过缓受众的兴趣则容易丧失,但省略过多作品的完整性又会被损害。传统单轨的叙事模式与案件的多面性难以匹配,多轨叙事又切实容易造成叙事混乱。

2.犯罪与侦查的对抗性情节更新过快

在诈骗手段更新与侦查应对维度,创作者肩负呈现犯罪与侦查动态对抗的重任。鉴于诈骗手段借助前沿技术与新颖话术不断推陈出新,如新型虚拟货币对于犯罪生态的重塑等,创作者必须设计警方破案新知识与技术以应变,而这要求创作对于诈骗动态的深入洞悉。

在悬念与反转的巧妙设置上,创作者既要设置警方线索中断等悬念维持受众好奇,又需安排如绝境逢生、罪犯伏法等反转满足正义诉求。然而悬念与反转务必基于侦查实情与逻辑,倘若设计牵强附会,则必然折损作品可信度,因此创作者务必精准把控情节的合理性与逻辑性,以构建引人入胜且真实可信的情节架构,这意味着犯罪整合衍生下电诈题材影视作品必然经受情节设计安排的极大困难。

四、拯救福尔摩斯:电诈侦查题材影视作品创作路径探讨

相比于电信网络诈骗犯罪总量的持续攀升,传统命案的发案率持续走低。这种犯罪形态的演变与时代主题紧密关联,正如互联网革命深刻重塑了社会结构,犯罪模式也随之转型升级。传统接触式犯罪逐渐式微,取而代之的是以网络犯罪为主导的新型犯罪形态。在如是转型之下,依赖超凡个人能力侦破传统命案的“侦探”正面临与时代脱节的“职业危机”,传统刑事案件侦查题材影视作品中遵循的叙事逻辑与侦查范式在应对以电信网络诈骗犯罪为代表的新型网络犯罪时显得力不从心。

然而侦探们是否真的失去了展示自己的历史舞台?个人英雄主义是否因电信网络诈骗犯罪的兴起便从此一去而不复返?答案是否定的。尽管在电信网络诈骗犯罪高发的背景下,依赖个人能力单打独斗式的侦查模式已在现实情境中被逐步淘汰,但个人英雄主义的退场并不意味着侦探形象无法通过崭新的形式焕发生机。事实上,个人英雄主义向集体主义的迈进绝非导致电诈题材侦查影视作品匮乏的根本原因,相反,这一转型为侦探角色的重塑与叙事创新提供了新的可能性,关键在于如何通过叙事策略的调整与角色功能的重新定位,在集体协作的框架中延续侦探形象的独特魅力。以漫威复仇者联盟系列的大获成功为参考,个人英雄主义向集体主义的演变绝不意味着影视作品创作的穷途末路,而是推动新叙事范式诞生的开端。假以时日,侦探的影视作品形象一定能够在新的叙事逻辑中找到更为适配的“职业定位”,从而在集体主义的语境中迸发新的生命力。

基于这一理论认知,本研究将从以下四个维度系统探讨电信诈骗侦查题材影视作品的创新路径:

(一)搭建多元文化语境下的叙事空间

从影视叙事学的理论视角出发,我们须首先明确地理空间作为电影叙事核心场域的基础性地位。[11]来自不同地区的文化符号不仅构成了影片叙事的空间维度,更通过文化异质性的呈现有效提升了观众的跨文化观影体验与审美期待。以《唐人街探案》系列影片为例,其通过其跨国叙事的空间架构,成功构建了一个跨越亚洲与北美的侦探故事世界。影片中,从曼谷的市井街巷到纽约的摩天大楼,再到东京的都市景观,不同城市的空间特质与文化符号不仅作为故事发生的物理场域,更成为推动叙事发展的重要元素。这种基于文化地理差异的叙事特点,通过异质性文化在影片中的嫁接大大提升了作品张力。[12]

而电诈题材作品大可效仿此道,以跨文化元素丰富作品的叙事维度和文化深度。鉴于电信诈骗犯罪已呈现出显著的全球化扩散态势,创作者可以敏锐把握这一时代特征,并将其转化为艺术创作的叙事资源,通过建构跨国界的叙事空间,将创作笔触延伸至全球各个角落,全景式地呈现电信诈骗在不同地域文化语境下的变异形态和运作机制,描绘出电诈在不同地域的 “生态图”。

(二)构建丰富立体的角色群像

在影视作品的叙事过程中,丰富多元的人物形象必不可少。人物塑造的完整性与立体化程度不仅深刻影响着作品的美学品质,更是评估影片叙事有效性的核心参数。影片通过塑造具有显著异质性的角色群像——各人物在性格特质与外在形象上均呈现出鲜明的差异性——能够有效增强叙事的戏剧张力。同时,若影片角色之间能够体现出紧密的互动关系与功能性互补,则可以进一步强化作品叙事的整体性与协同效应,从而实现了人物系统对叙事结构的优化作用。

因此,在作品人物塑造方面,电诈题材影视作品可以通过塑造具有专业特质的群体形象来打造“反诈战队”,该群体可包含擅长数据分析的技术宅、精通心理学的谈判专家、拥有丰富社会经验的基层民警等典型成员。相应地,诈骗方也可塑造出不同层级、不同分工的群体,从底层的电话诈骗“业务员”到幕后操纵的“大佬”,形成完整的犯罪生态链。通过展现角色之间的矛盾冲突、利益纠葛,实现角色文本相互渗透,从而深化叙事的复杂性与真实性。

(三)遵循“世界观”思维形塑叙事体系

在影视作品的创作中,创作者不能仅仅遵循亚里士多德提出的“三段论”叙事模式,还应具备一种“世界观”思维。[13]当前电信网络诈骗案件多发,以此为题材的影视创作在素材层面具有天然的丰富性,其核心困境并非故事资源的匮乏,而在于缺乏系统化的叙事范式建构。要突破这一创作瓶颈,关键在于建立完整的叙事体系,这既包括对故事世界的系统性建构,也涵盖与之配套的叙事生产机制培育。

“漫威宇宙”所构建的跨媒介叙事体系通过多线索交织、多主角并存、多时空联动的叙事架构,成功实现了庞大故事世界的系统性建构,这也为电信诈骗题材影视作品的叙事机制创新提供了可资借鉴的范式参照。在当前电信网络诈骗案件的侦办实践中,多主体协同的特征凸显,公安机关、金融机构、通信运营商、互联网平台等多方主体成员基于各自职能定位形成了治理合力。而这种多元主体围绕同一治理目标的协同运作机制,与漫威宇宙中的英雄集群叙事模式存在显著的逻辑同构性。因此,借助“反诈战队”载体的搭建,我们同样可以实现作品叙事视角的“去中心化”,从传统的单一主角线性叙事转向分布式、网络化的叙事结构。同时培育携带所属世界观的叙事基因,在微观层面,通过角色专业背景的差异化设定实现叙事视角的互补,而在中观层面,借助角色互动形成叙事线索的网状交织,最终在宏观层面构起具有扩展性的电诈侦查叙事宇宙。

(四)挖掘人性张力纵深作品价值

在对作品叙事探讨的基础上,我们还应当注意的是,电诈侦查题材影视作品不仅需要完成艺术层面的叙事建构,更肩负着重要的社会认知功能,即唤醒人们对于受骗风险的元认知。这种元认知唤醒机制要求作品超越表层的娱乐属性,深入触达受众的风险感知与判断模式。因此电诈侦查题材影视作品警惕因过度商业化而陷入对作品娱乐的纯粹追求而轻视了对于作品深度的挖掘。[14]

而考虑到电诈犯罪行为本身就建立在对受害者心理机制的精密操控之上,这种对于人性的“操纵”必然对受害人造成物理与精神层面的双重打击,因而对经历“认知颠覆”后受害者创伤记忆的生成机制与自我救赎的可能路径的细致描摹理应成为电诈侦查题材影视作品进行深度艺术挖掘的重要维度。另外,正如《孤注一掷》所展现的,诈骗实施者群体同样呈现出复杂的人性光谱——他们既是加害者,又在资本逻辑与组织暴力中经历着主体性的异化过程,这种双重性为电诈题材创作提供了独特的人性剖析空间。故电诈题材作品同样可以深入剖析诈骗分子内心,展现他们在欲望与良知间的挣扎。这种对人性善恶美丑的深度挖掘能使作品超越简单的犯罪与侦破叙事,引发观众或读者更深层次的情感共鸣与思考,赋予电诈题材影视作品更高的艺术价值与社会意义。

五、结语

个人英雄主义渐渐退出历史舞台,但以福尔摩斯为代表的侦探文化符号依旧具有蓬勃的生命力。电影《孤注一掷》作为突破传统侦查影视作品叙事框架的一次伟大尝试,其通过解构传统侦查影视作品的叙事惯例,初步建构起了一套针对电信网络诈骗犯罪侦查的新型叙事体系。在这一新的叙事语境下,经典侦探形象的塑造路径实现了现代性转化,扬弃传统个体化侦查的窠臼成为时代的选择。在未来的侦查影视作品创作中,唯有通过协作与联动,在共享的叙事宇宙中构建更为复杂的角色关系与情节结构,才能有效应对新型犯罪形态的挑战,从而以崭新的模态重新唤醒早已沉睡良久的“福尔摩斯”。

参考文献

[1]丁亚平.《孤注一掷》:电影照进现实的重力与失重[J].电影艺术,2023,(05):69.

[2]中国互联网信息中心.第55次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2025.01.17)[2025.03.22].https://cnnic.cn/n4/2025/0117/c208-11228.html.

[3]靳高风,张雍锭,赵洪洋.2023—2024年中国犯罪形势分析与预测[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2024,40(03):6.

[4]王晓伟.电信网络诈骗常见骗术揭秘与防范[M],中国人民公安大学出版社,2021:27.

[5]Chainalysis, Crypto Crime Mid-Year Update[R], August 2024.

[6]于阳,郑钧元.网络黑灰产关键环节治理对策研究——以T市为例[J].山东警察学院学报,2022,34(03):124.

[7]王燃.大数据时代侦查模式的变革及其法律问题研究[J].法制与社会发展,2018,24(05):110-129.

[8]谢晓专.网络犯罪社群行动特征与防控策略[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2017,33(02):10-16.

[9]胡向阳,郝仕骞.新型网络犯罪侦查事实建构研究[J].犯罪研究,2024,(05):2-15.

[10]马军.当下中国式悬疑犯罪片创作的叙事征候[J].当代电影,2019,(08):49.

[11]海阔,罗钥屾.电影叙事空间文化研究范式[J].北京电影学院学报,2011,(02):68.

[12][1]谭雪晴.浪漫的现代传奇——新世纪国产侦探类文艺作品中理性的个体化表达[J].文艺理论与批评,2022,(02):170-179.

[13]齐伟,黄敏.论华语系列电影的跨媒体叙事与“故事世界”建构[J].北京电影学院学报,2021,(03):49.

[14]陈晓云.《孤注一掷》:社会议题与罪案故事的本土化讲述[J].当代电影,2023,(09):12-15+191.

推荐阅读(片单 系列)

张宇庆:片单 | 法律人能获益的日剧

王金霞:片单 | 九部冷门法律电影

推荐阅读(文艺评论 系列)

韩郁文:贺国丰、野强强与现代法学

肖杨:对《知否》中和离事件的法律史考察

汤晓峰:每三个,就有一个……《初步举证》的法社科“举证”

胡越:《律政俏佳人》中的“Legally”为什么翻译为“律政”?

尕藏尼玛:电影《草原》的法律人类学解读

何元博:《封神》中闻太师为何要 “助纣为虐”

何元博:《封神》里为什么没有周公?

江彧:为什么《哪吒2》能够脱颖而出

刘杰:什么推荐律师去看《我是刑警》?

徐汇: 一种很新的普法:未定事件薄*上海市律师协会

董昊波:人间的罗马城与深空中的他者 | 评《异形:夺命舰》

王金霞:韩国怎样审判少年?

金翼翔:庭审原理视角解读《坠落的审判》

江浩文:《飞驰人生2》背后的正义观

李浩源:评《第二十条》:添把火与浇冷水

高凯:评《圣斗士星矢》:记忆符号、迷群情感与多样文化

高凯: “冯氏喜剧”的黄昏?“大鹏喜剧”的破晓?

高凯:《孤注一掷》反诈骗,看你骗术怎么演

赵英男:在“漫长的季节”里回首抑或向前

胡雨晴:这部由真·检察官编剧的法律电影,我打五星!

谢思思:都说探春不认舅是为了立威,那么立威的内在逻辑是?

谢思思:一位法律人类学硕士生眼中的《铃芽之旅》

徐小芳:《猎罪图鉴2》中的造物神与怪物

徐小芳:赵盼儿状告欧阳旭“两部曲”

张经纬:向《非常律师禹英禑》致以人类学家的敬意

葛翔:《非常律师禹英禑》,非常神话

刘振宇:魔童哪吒:中国神话中的秩序裂变与我心光明

刘振宇:禹英禑的童话和法学院的悲歌

翁壮壮:系统论与《流浪地球2》

推荐阅读(王伟臣 影评系列)《星球大战·安多》里的原住民想象

岛屿文化与施惠原则 | 评《苦尽柑来遇见你》

奥斯卡不喜欢法律电影?

人类学发明的“内卷”概念已经扩展到“阴间职场”了

看《哪吒之魔童闹海》,学法律人类学

雄狮少年与回不去的00年代

从毒舌律师到破地狱的入殓师

《沙丘2》台词里为什么会提到人类学?

为什么要深描雷佳音和马丽的斗嘴?

阿凡达2, 一个中年人类学家的尴尬

超级飞侠与海外民族志

作为法律民族志的红楼梦

品牌 | 倡议 | 回顾 | 中国 | 世界 | 发表

本文来源于微信文章公众号 |

|

数字经济专栏 | 数字货币引发的非法集资类

数字经济专栏 | 数字货币引发的非法集资类

防范非法集资|防范旅游领域非法金融活动

防范非法集资|防范旅游领域非法金融活动

市级多部门联合开展农村防范非法集资宣传活

市级多部门联合开展农村防范非法集资宣传活

惩治非法集资 共建平安光谷

惩治非法集资 共建平安光谷

非法集资犯罪司法实务16讲|第六讲

非法集资犯罪司法实务16讲|第六讲

“兼职”变犯罪!六名大学生涉电信诈骗获刑

“兼职”变犯罪!六名大学生涉电信诈骗获刑

“中医馆”变非法集资窝点,非法获利4300万

“中医馆”变非法集资窝点,非法获利4300万

世界电信日 | 防范电信诈骗 打击网络犯罪

世界电信日 | 防范电信诈骗 打击网络犯罪

锦屏县中等职业学校防范电信诈骗——致全体

锦屏县中等职业学校防范电信诈骗——致全体

陈世新 | 电诈侦查题材影视作品何以匮乏:个

陈世新 | 电诈侦查题材影视作品何以匮乏:个

电诈套路深,反诈是关键!

电诈套路深,反诈是关键!

远离电信诈骗 抵制网络谣言

远离电信诈骗 抵制网络谣言

雷霆出击!石楼公安连续破获两起电信诈骗案

雷霆出击!石楼公安连续破获两起电信诈骗案

世界电信日|预防电信诈骗,防范于心,反诈于

世界电信日|预防电信诈骗,防范于心,反诈于

《论游戏平台的电信诈骗——基于本人经历的

《论游戏平台的电信诈骗——基于本人经历的

非法集资类犯罪的数额认定规则

非法集资类犯罪的数额认定规则

征集打击非法集资风险线索公告

征集打击非法集资风险线索公告

丰台警方破获电诈案,4名犯罪嫌疑人落网

丰台警方破获电诈案,4名犯罪嫌疑人落网

保卫科开展打击经济犯罪暨防范电信诈骗宣传

保卫科开展打击经济犯罪暨防范电信诈骗宣传

热点|防范非法集资|谨慎投资,严防非法集资

热点|防范非法集资|谨慎投资,严防非法集资

【2025年防范非法集资】守住钱袋子·护好幸

【2025年防范非法集资】守住钱袋子·护好幸

一涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被盐湖公安抓获

一涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被盐湖公安抓获

财富保卫战:揭秘非法集资的“神秘面纱”

财富保卫战:揭秘非法集资的“神秘面纱”

【南城县】开展“5.15”养老领域非法集资宣

【南城县】开展“5.15”养老领域非法集资宣

立刻举报!赶紧退出!警惕这18个项目涉嫌非

立刻举报!赶紧退出!警惕这18个项目涉嫌非